- ホーム

- 【粉体】Vol43.粉体操作編:混合操作を行う機械とシミュレーション(混合②)

【粉体】Vol43.粉体操作編:混合操作を行う機械とシミュレーション(混合②)

混合装置の種類

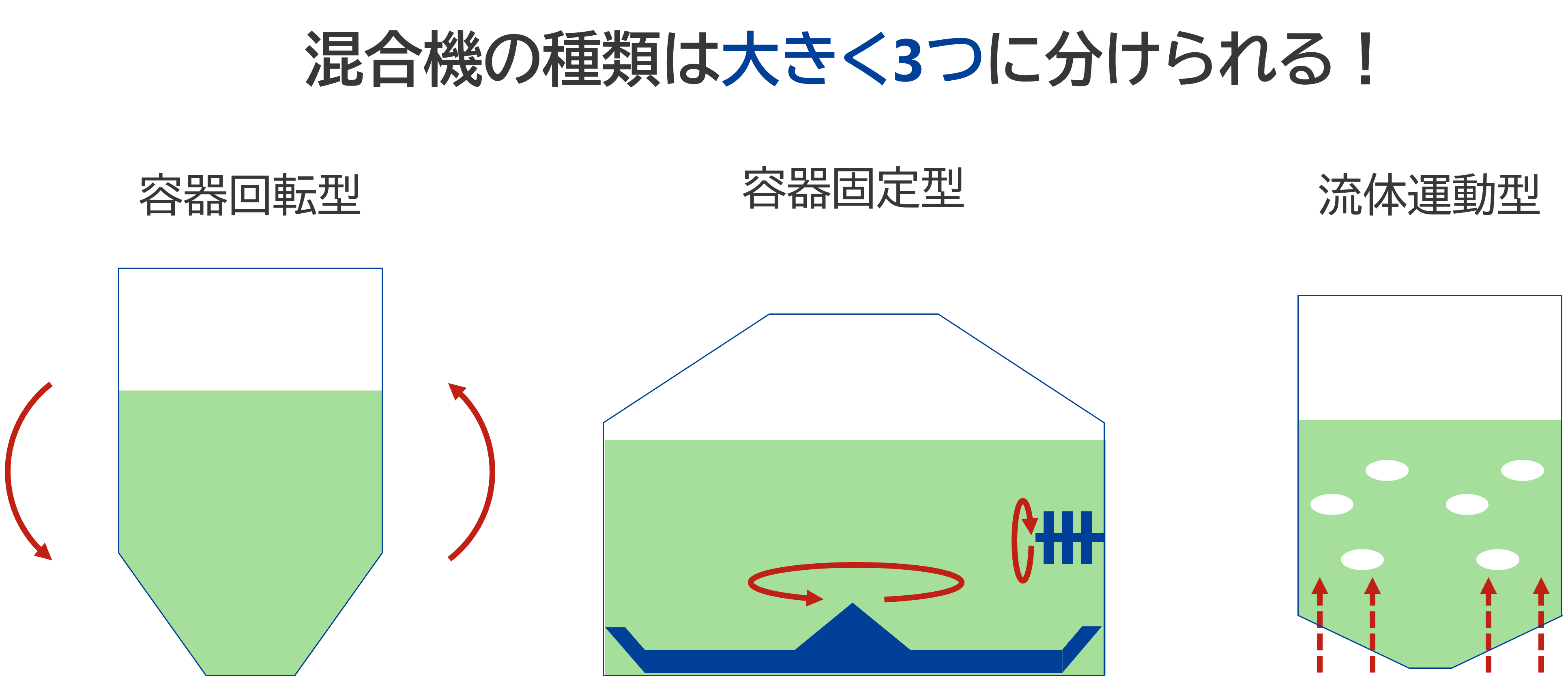

混合装置としては大きく3つのタイプに分けられると言われています。

・容器回転型

容器自体が回転や振動し、容器内部の粉体が動かされることにより混合を行う方式です。こちらの方式は機構が比較的簡単であったり、混合精度が良いこともあり、広く用いられている方式となります。

・容器固定型

容器が固定された状態で、羽根等で粉体を動かして混合を行う方式です。内外で逆方向の羽根を備えることで、移流やせん断作用を発生させることができる一方で、容器端部等でうまく混合ができない領域が発生する可能性があります。

・流体運動型

空気やガス等により混合を行う方式です。粉体層へガスを流入させることにより粉体を吹き上げ、層内で循環を生じさせます。この循環作用により粉体を混合していく方式となります。

混合操作とシミュレーション

各タイプに対するシミュレーションの適用を考えてみたいと思います。

・容器回転型

流体により粉体を動かす操作ではないため、基本的には粉体単体のシミュレーションで挙動を確認することが可能だと思われます。全体としてどれだけ混ざっているか、どの領域が混ざりにくいか等を確認することができるかと思います。

一方で、粉体特性に依存しますが、コンテナブレンダーでは流体の影響により混合が促進されていることが確認された研究(参考文献参照)もあります。粉体が比較的小さい等のように流体の影響を受けやすい粉体の場合は粉体に加えて流体を合わせたシミュレーションが良い場合があります。

・容器固定型

流体の影響は小さいことが多いプロセスとなるため、粉体単体のシミュレーションで挙動を確認することが多いです。シミュレーションでは、混ざり具合に加え、粒子の軌跡線を取得することによる粉体挙動の確認、ブレードから加えられるせん断力や粉体へのダメージも見ることが可能です。

・流体運動型

駆動力が空気やガスになるため、粉体+流体のシミュレーションが必要になることが多いです。シミュレーションでは、混ざり具合の評価に加え、粉体を上手く循環させるための流体の流量や圧力の検討、整流版や管を設置する工夫などの粉体・流体の流路設計の検討等にも用いていただいています。

さいごに

今回は、粉体混合の中でも装置に着目した解説を行いました。

3タイプそれぞれの特徴と、シミュレーションを行う際のポイントを解説してきました。装置特性により、粉体のみのシミュレーションと流体を加えた混相流のシミュレーションを使い分ける形になるかと思います。

今後について、粉体操作編では粉体操作のメカニズムや装置とシミュレーションの関連性の観点から解説していく予定ですので、次回以降もお楽しみに!

[From S. Kato]

参考資料

[1] ・ポイント解説 粉粒体装置 伊藤光弘著 東京電機大学出版局

https://www.tdupress.jp/book/b350305.html

[2] ・Q. Shi, M. Sakai, Numerical study on the effect of airflow on powder mixing in a container blender, Phys. Fluids 35 (2023)

関連製品

粉体・流体シミュレーションソフトウェア iGRAF(アイグラフ)

https://www.sbd.jp/products/powder/igraf.html

第1・第3木曜日配信!

SBDメールマガジンより、

最新の技術コラムをお届けします。

\

Analysis Case

解析事例

Topics

トピックス