検証例題

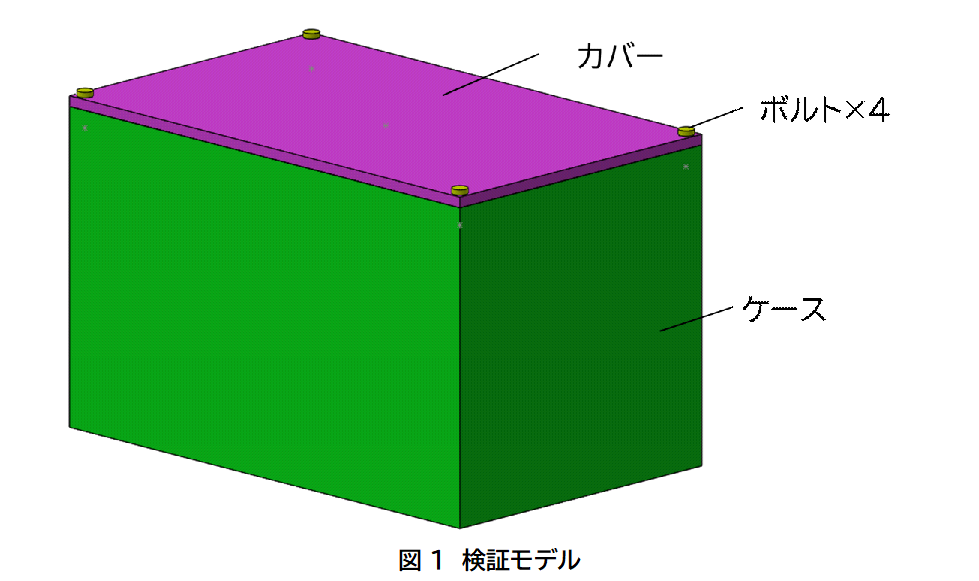

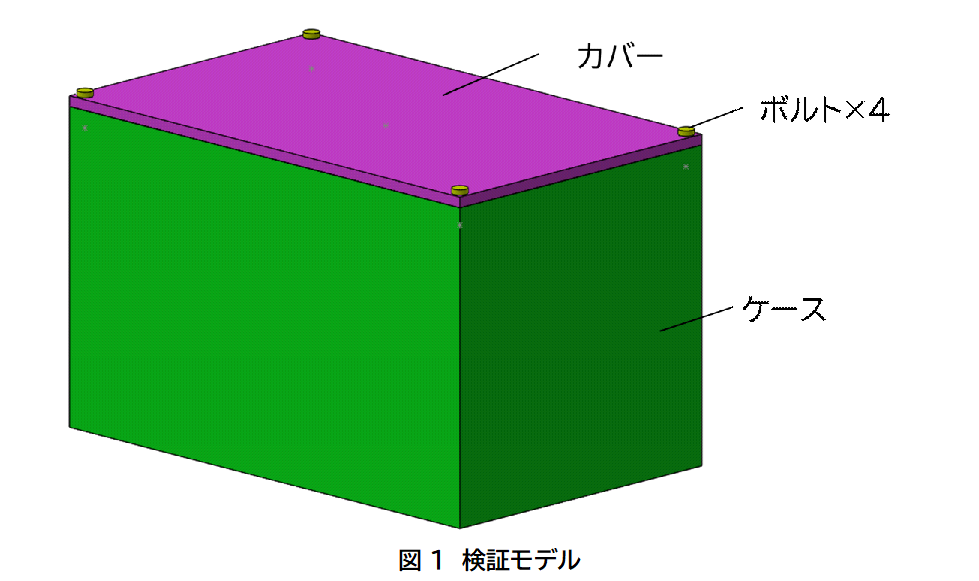

今回は、箱と蓋をボルトで締め付けた、下図のようなモデルを例に検証を行います。

※材料はケースとカバーは6061合金、ボルトは炭素鋼を設定しています。

このモデルの蓋の中央部分を強制変位で10mm変位させ、その際に蓋から返ってくる力(反力)と、部品に発生する応力の最大値がどうなるかを確認します。

比較する条件は以下の2つです。

・剛接触::めり込みを一切許さない、理論上最も厳密な接触条件

・ペナルティ法: 計算上のわずかなめり込みを許容する、計算安定性に優れた接触条件

SBDプロダクツサービス部

SBDプロダクツサービス部COLUMN

今回は、箱と蓋をボルトで締め付けた、下図のようなモデルを例に検証を行います。

※材料はケースとカバーは6061合金、ボルトは炭素鋼を設定しています。

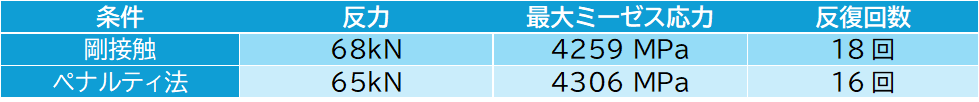

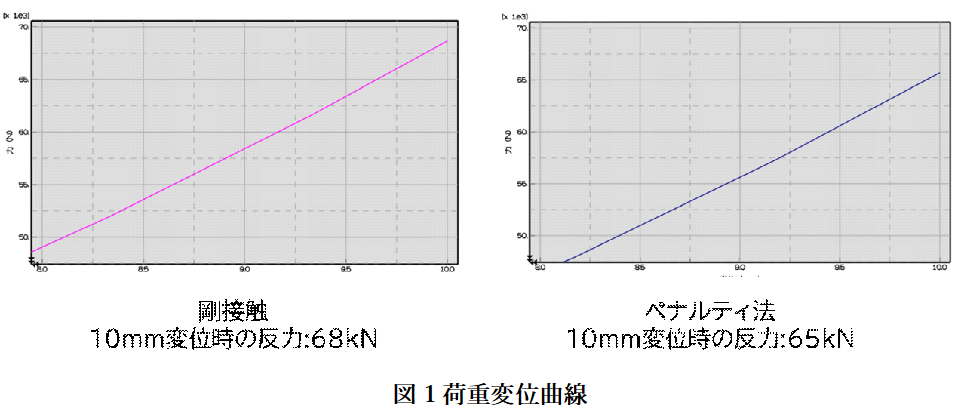

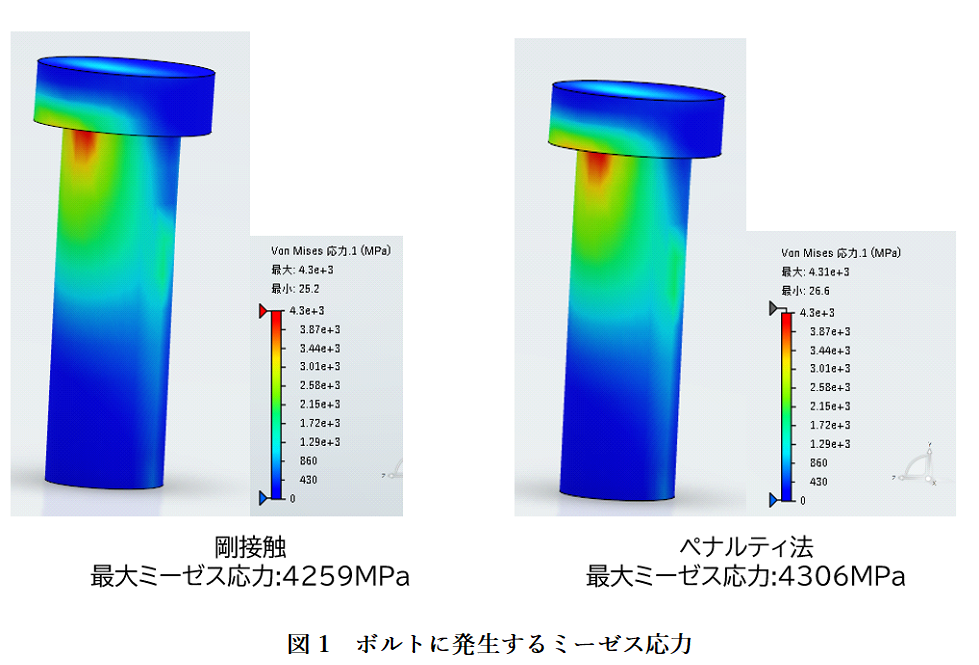

それぞれの条件で計算した結果、反力とミーゼス応力の最大値は以下のようになりました。

-反力と応力について

まず、蓋を変形させるのに必要だった力(反力)を見ると、ペナルティ法(65kN)は、剛接触(68kN)よりも約3%小さい結果となりました。

これは、ペナルティ法が許容するわずかな「めり込み」によって、モデル全体が少し柔らかく評価されるためです。

一方で、部品の強度評価で重要な最大ミーゼス応力は、両者でほぼ同じ値となりました。

このことから、モデル全体の「硬さ」の評価にはわずかな差が出たものの、応力が最も集中する箇所の局所的なふるまいは、ペナルティ法でも剛接触と遜色なく捉えられていることが分かります。

-計算の収束性について

今回追加した反復回数を見ると、ペナルティ法の方が少ない回数で収束しており、計算の安定性が高いことが改めて確認できます。

これらのことから、製品設計においてペナルティ法を活用することは、計算の収束性を改善しつつ、発生する応力を実用上十分な精度計算するための手段として非常にふさわしいことが分かります。

-ペナルティ法を扱う上での注意点ただし、便利なペナルティ法にも注意点はあります。

それは、めり込みを許容する影響から、変形が大きく評価される領域が発生する可能性があることです。

ほとんどの場合は問題になりませんが、例えばその過大な変形によって、本来は接触しないはずの別の部品と接触してしまうなど、接触状態そのものが変わってしまうようなケースでは、想定と異なる結果につながる可能性があります。

そのため、ペナルティ法の影響が大きいと考えられる問題では、その取り扱いに注意が必要です。

剛接触は計算が不安定になるリスクを伴いますが、ペナルティ法はそのリスクを回避し、効率的に精度の良い解を得るための強力なツールです。

この特性と注意点を理解し、解析の目的に応じて適切に使い分けることが、より良い製品設計につながります。

[From K.Tsukidashi]

Structural Mechanics Engineer | クラウド型 構造解析ソリューション

https://www.sbd.jp/products/3dexperience-works-kozo.html

第1・第3木曜日配信!

SBDメールマガジンより、

最新の技術コラムをお届けします。

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2026年01月06日

2025年12月17日

2025年12月16日

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2026年01月19日

2026年01月19日

2025年12月26日

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2026年01月06日

2025年12月17日

2025年12月16日

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2026年01月19日

2026年01月19日

2025年12月26日