CASE

ロート製薬株式会社 様 導入事例

(左から)部長 土江剛史氏、固城浩幸氏、長光陽平氏、黒田京香氏

「『Particleworks』によるシミュレーションで実生産設備での

テスト(実機テスト)を省略して製造工程を立ち上げられるようになりました」

目薬やスキンケア製品以外にもアグリ事業、食ビジネス、最先端医療分野に挑戦するロート製薬では、生産のスピードアップと一層の品質向上のため、シミュレーションソフト「Particleworks」を導入した。導入後の綿密な効果検証から製造現場での利活用まで、同社の生産技術部に話をうかがった。

開発から製造までのスピードアップとトラブル減少を目指して

― 御社の生産工程で抱えていた課題を教えて下さい。

弊社が取り扱っている商品の中でも化粧品は新商品が出るスピードが速く、種類も多いです。新商品を開発して製造工程を立ち上げるところまでを「工業化検討」と呼んでいるのですが、さらなるスピードアップやトラブルを減らすことが重要になってきていました。

従来のやり方では限界がくるだろうと考えていたため、コンピュータシミュレーションを導入して、工業化検討の期間短縮やトラブルの減少などを実現し、現場で役立てたいと考え始めました。2015年頃のことです。

― シミュレーションソフト「Particleworks」を知ったきっかけは?

工業化検討のスピードアップが必要な状況で、新しい解決策の1つとしてシミュレーションの調査をしており、シミュレーションを活用している会社がカンファレンスやセミナーで講演をするという情報を得ては話を聞きに行きました。他社での活用例で「Particleworks」が有用なソフトであることが分かりましたし、操作体験セミナーで実際に「Particleworks」に触らせていただいて弊社でも役立つことを確信でき、5つの課題も解決できそうだったので導入に向けて動き始めました。

「導入時は自社課題と導入メリットを徹底的に検証しました」

― 5つの課題とはどんなものですか?

品質の高い製品を作るために特に重要な製造工程の課題で、具体的には、「容器に詰める際の充填は均一に行えているか」「充填時に空気を含まないか」「攪拌機内で材料は均一に混ざり合っているか」「攪拌機内の温度は均一か」「内部の洗浄はきちんと行えているか」といった課題です。導入後は充填の均一性の課題に最初に取り組みました。

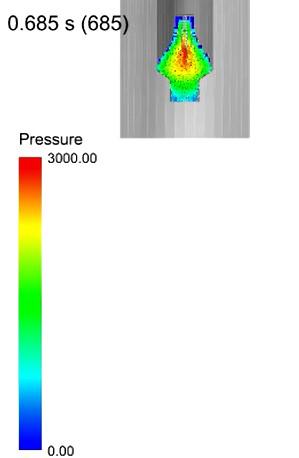

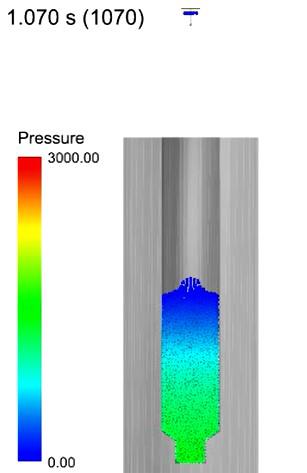

チューブに粘度の高いクリームを充填するときは蓋とは逆の方から容器に充填するのですが、ソフトクリームのように渦を巻きながら充填すると空気を巻き込んでしまいます。空気が入ると、容量に満たないうちに容器の上まで到達してしまったり、お客様が使用時にチューブから押し出そうとしたときに空気と一緒にクリームが飛び出したりという不具合が起きます。そこで、「Particleworks」を使って充填のシミュレーションを行いました。

|

|

シミュレーションを利用し、実機テストを省略して製造ラインへ

― シミュレーションの利用によってどのような効果がありましたか?

「Particleworks」によるシミュレーションでは、チューブにきっちり充填できる現象がどういう条件で起こっているかがよくわかります。注入するノズルと受けるチューブの動きの条件をシミュレーションで検証し、渦を巻かないための条件、例えば何秒間にどのくらい動かすというような条件を設定します。そして、シミュレーションで出た「うまくいく条件」をそのまま実機に設定することで、計画通り充填することができました。

「Particleworks」導入までは、実際の製造設備を使用して検討を行っていたのですが、その間製造ラインを止めることになり、お金と時間がかかっていました。充填の検討で1〜2日かかる上に、液の準備や充填後の設備洗浄などがあり、生産スケジュールにテストスケジュールを組み込むことが難しい状態でした。加えて、製造設備へのパラメータ設定でもベテランとそうでない人間では設定にばらつきが出ていました。コンピュータシミュレーションを行うようになってからはそういった時間を大幅に削減でき、品質向上にも貢献しています。

ただ、シミュレーションだけで生産を立ち上げようと判断するまでにはかなり慎重にシミュレーションと実機テストの結果を突き合わせながら繰り返し検証し、時間をかけました。その甲斐もあり、導入から2年後、最大では工業化検討期間における実機テストを省略することができました。

「シミュレーションになじみがなくても使いやすく、すぐに活用できました」

― 活用のため、シミュレーションの有用性を十分に時間をかけて検証されたのですね。今後はどのような展開をお考えですか?

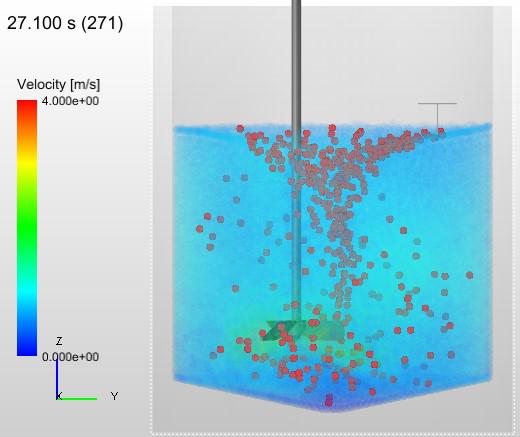

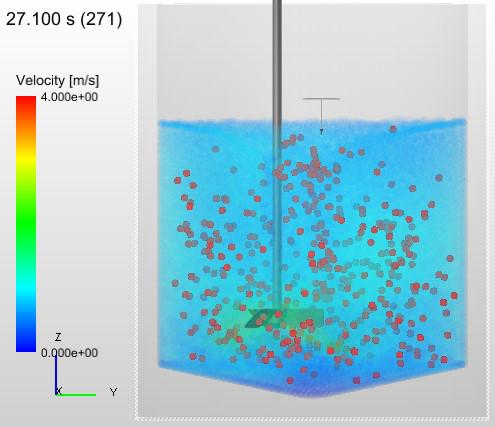

充填の課題は解決しましたので今は撹拌に取り組んでいます。生産技術には個人のカンやコツに頼っている部分がまだあるので、シミュレーションで見える化、数値化して理論的に押さえたいと思います。また、生産技術力だけでなく、製品品質、価値や改善スピード、精度の向上を実現するためにも活用したいと考えています。

現在「Particleworks」を使用しているのは化粧品が多いのですが、再生医療でも撹拌のテーマは変わりませんのでそちらでも使用を始めています。実は導入後、社内でいろいろ宣伝活動をしております。「クロスイノベーションフォーラム」というイベントが社内であるのですが、そこに生産技術部として2年連続で参加し、「Particleworks」での検証を発表しました。その結果、ベストアワードをいただいたのですが、評価されたのは生産技術に限らず、研究や開発のフェーズにも活用できる内容だった点だと思います。

そんな訳で社内での「Particleworks」の認知度は上がっています。「こんなことはできないだろうか」という問い合わせを受けたりしますので、結果を出していけば他部署にも広がっていくだろうと考えています。

「再生医療分野でもParticleworksの利用を始めています」

|

|

(原料投入位置(灰色T)が異なると分散の度合いが違うことが伺える)

― 構造計画研究所の評価をお聞かせください

構造計画研究所には手厚くサポートしていただき、感謝しています。

困ったときに直接話せる担当者がいてくれるのは心強く、的確なアドバイスは助かります。初めてのシミュレーションでここまで使えるようになったのは丁寧なサポートがあったからです。こちらのチームにはシステムやコンピュータに詳しい人間がおらず、本当に使いこなせるのかという不安は大きいものでした。構造計画研究所にはそれこそ手取り足取り教えていただきました。

実際、先ほどの充填のシミュレーションのときなど、実現象とシミュレーション結果がなかなか合わず、現象を再現することにこだわった時期があったのですが、構造計画研究所と話していく中で、本来の目的である生産技術を改善する視点に立ち戻らせていただきました。今後は、カンやコツなど人に依存する知見を理論的に押さえ、適用範囲をより広げていきたいと考えています。

また、導入前にお話を伺った他社のユーザさんなどから「人の繋がりがないとシミュレーションは辛いよ」とよく耳にしましたが、構造計画研究所はシミュレーションを導入している他社ユーザとの繋がりも作ってくれますので、人的ネットワークが広がり、他社で行っているシミュレーションの話を聞くことができ、参考になります。今後はこちらからもお伝えできる実績を増やしていきたいと取り組んでいるところです。

「他社のユーザさんとの交流の場に参加する度に大いに刺激を受けます」

| 取材日:2019年3月 | |

|---|---|

| ロート製薬株式会社について | 創立:1899年 本社所在地:大阪府大阪市生野区 ホームページ:https://www.rohto.co.jp/ |

Analysis Case

解析事例

Analysis Case

解析事例

解析事例

Case Study

導入事例

-

-

2023年10月25日

Meiji Seikaファルマ株式会社 様 導入立ち上げ支援/コンサルティング

液の充填条件最適化や、最適な錠剤形状の設計に先進シミュレーション技術を活用。効率的な製造条件の設定や、製品を使用される方への有用な価値提供を実現しています。

もっと詳しく -

2022年11月21日

Particleworksの導入・機能拡張によって、新製品検討の期間短縮・コストダウン・製造トラブルの解決・安全性の確保・自社生産に最適化された機器の設計など多くのメリットが得られました。

もっと詳しく

Topics

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日

Topics

トピックス

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日