今回のコラムでは多くの構造解析ソフトウェアで接触を取り扱う計算で使用される定式化の一つ、ペナルティ法について説明します。

COLUMN

技術コラム

【構造】接触解析の定式化1 -ペナルティ法1

接触面で何が起きているか? - 接触圧力

2つの物体が互いに押し付けられると、その接触面には力が作用します。このとき、単位面積あたりに作用する力の大きさを「接触圧力」と呼びます。例えば、ボルトで締結された部品を考えてみましょう。ボルトの軸力によって部品同士は強く押し付けられ、その接触面全体に接触圧力が発生します。この圧力が不均一だったり、想定した箇所に発生していなかったりすると、気密性や水密性が損なわれる(シール性能の低下)、あるいは意図しない摩耗が発生するといった問題につながります。

構造解析では、この接触圧力がどのくらいの大きさで、どのように分布しているかを可視化することができます。これにより、設計者は「どこに力が集中しているか」「シール性は確保できているか」といったことを定量的に評価し、製品の品質向上に役立てることができます。解析における接触の基本条件は、物理的に当たり前である「物体同士は互いにめり込まない」というものです。

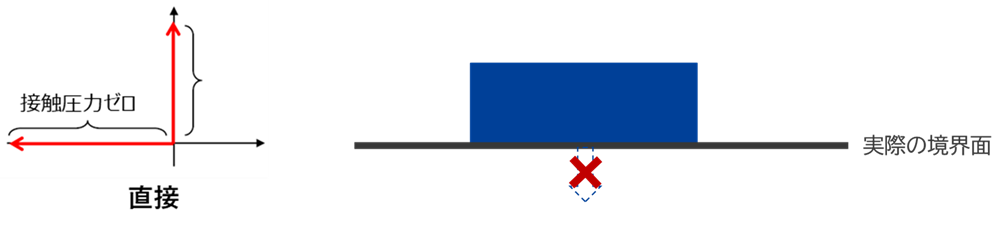

めり込まない処理「剛接触」

解析において「物体同士は互いにめり込まない」という物理現象を厳密に再現するアプローチが「剛接触」です。この手法では、「非貫入(めり込みゼロ)」という条件を拘束条件として直接連立方程式に組み込みます。理論上めり込みが発生しないため、物理的に最も厳密なモデルと言えます。

しかし、この厳密さには大きなリスクが伴います。それは「収束性の悪さ」です。構造解析では、反復計算によって解を探索しますが、剛接触では接触状態が「開いている」か「閉じている」かの2択しかありません。反復計算の過程で、ある接触点がopenからclosedに切り替わった瞬間、系の拘束条件が不連続に変化し、全体の剛性マトリックスの構造が劇的に変わります。この「不連続性」が、反復計算の収束を著しく困難にする最大の原因です。

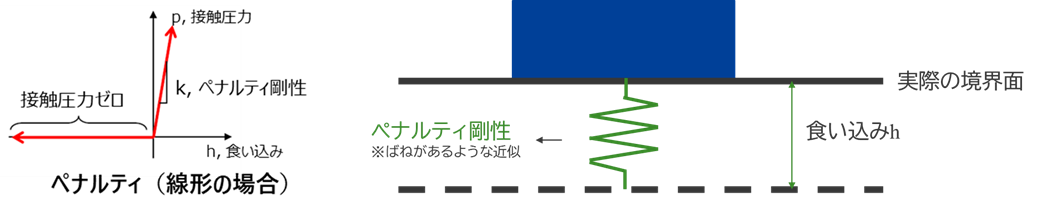

めり込みを許容する処理「ペナルティ法」

剛接触の収束性の問題を回避するために広く用いられるのが、計算上のわずかなめり込みを許容する「ペナルティ法」です。もし物体同士が計算上わずかにめり込んでしまった場合、その「めり込み量(貫入量)」に比例した反発力を発生させる、という考え方に基づいています。

接触面に仮想的なバネを置くイメージで、このバネの硬さが「接触剛性(ペナルティ係数)」です。接触剛性は解析の精度と安定性を左右する重要なパラメータであり、高すぎると計算が不安定に、低すぎると現実とかけ離れた大きなめり込みを許容してしまいます。計算の安定性が比較的高い一方で、物理的には発生しない「めり込み」を許容するという側面も持ち合わせていますが、多くのケースで実用上十分な精度の解を効率的に得ることができます。

次回は、ペナルティ法における接触剛性の値によって結果にどのような影響があるかを検証します。

[From K.Tsukidashi]

関連製品

Structural Mechanics Engineer | クラウド型 構造解析ソリューション

https://www.sbd.jp/products/3dexperience-works-kozo.html

第1・第3木曜日配信!

SBDメールマガジンより、

最新の技術コラムをお届けします。

Analysis Case

解析事例

Analysis Case

解析事例

解析事例

Topics

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年11月04日

2025年10月27日

2025年10月22日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年11月06日

2025年11月06日

2025年10月14日

Topics

トピックス

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年11月04日

2025年10月27日

2025年10月22日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年11月06日

2025年11月06日

2025年10月14日