今回から隔月で構造解析におけるメッシュについての知識をまとめていきたいと思います。

第1回は設計者CAEツールでよく使用されている「四面体要素」について紹介いたします。

COLUMN

技術コラム

【構造】メッシュについての基礎知識 四面体要素

四面体要素について

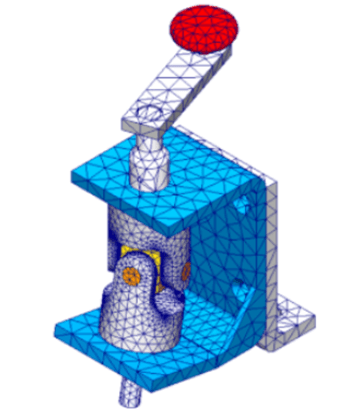

四面体要素とは、四面体形状の要素(メッシュ)になります。テトラメッシュという呼び方もあります。

四面体は三次元形状を表現する際の形状制約が少なく、自動メッシュを作成することが容易です。

3DCADモデルをそのまま利用してCAE解析を行う際に相性が良く、設計者CAEソフトウェアに搭載されていることが多い要素になります。

四面体要素における1次要素と2次要素

要素は、節点の取り方によって1次要素と2次要素で分けられています。

今回は四面体要素を例に説明します。

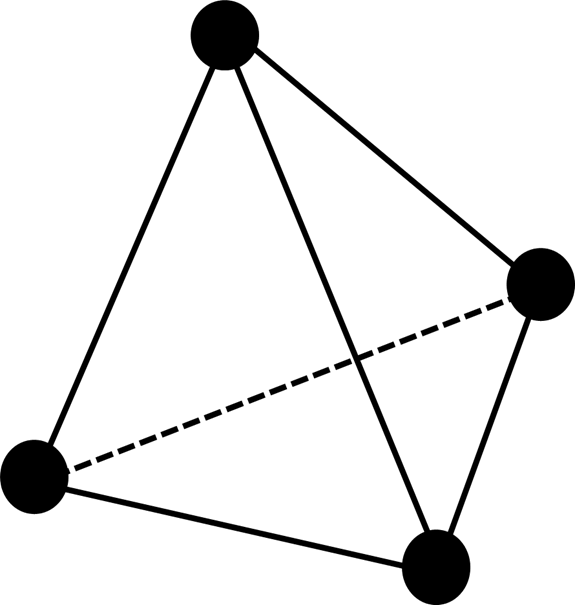

・四面体1次要素

四面体1次要素は四面体の各頂点に節点を持つ要素です。

1次要素は後程紹介する2次要素と比較して節点を少なく抑えることができるため、計算コストを抑えることができる要素になります。

四面体1次要素を使用するデメリットとしては「せん断ロッキング」の発生があります。

せん断ロッキングとは、1次要素が要素内の曲げ方向の変形を表現できないため、実際よりも剛性が高い計算結果が出力される現象です。

これは構造計算を危険側で評価することになるため、設計業務でCAEを活用する上で非常に危険な現象になります。

せん断ロッキングの影響については後程検証結果をご紹介します。

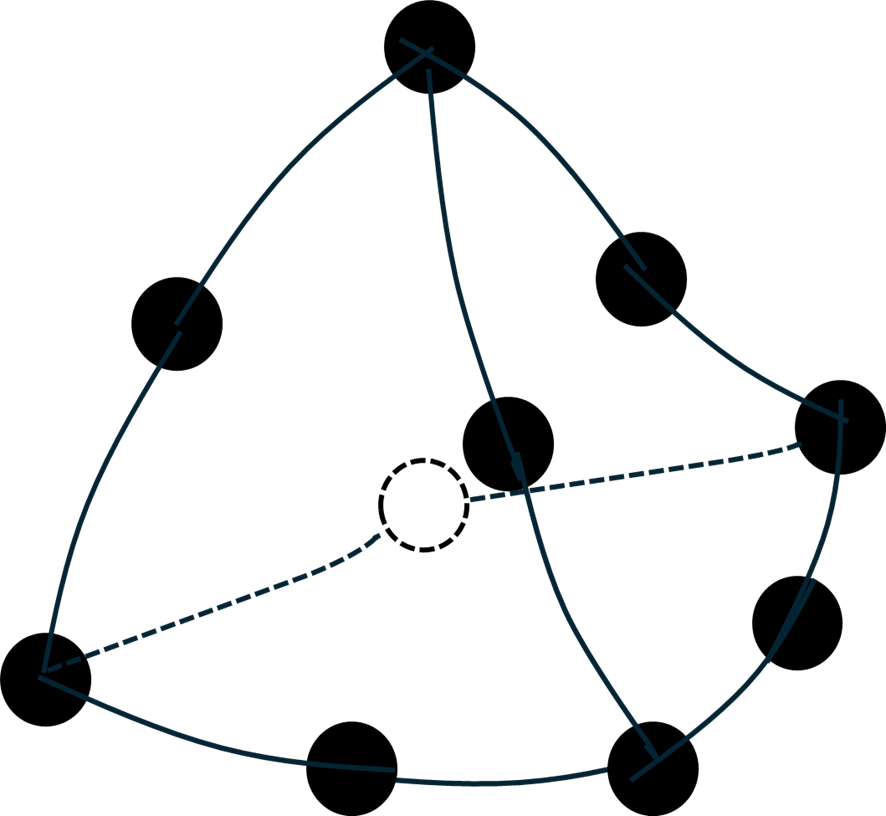

・四面体2次要素

四面体2次要素は四面体の各頂点の節点と中間節点を持つ要素になります。

1次要素に比べて1要素あたりの節点数が増えてしまうが、形状の表現が正確になり、要素内の曲げ方向の変形が評価されるので、少ない要素数で精度良く計算することができます。

四面体1次要素と四面体2次要素の計算結果の比較

ここまでの内容で、四面体要素における1次要素と2次要素の特徴について簡単にご説明させていただきました。

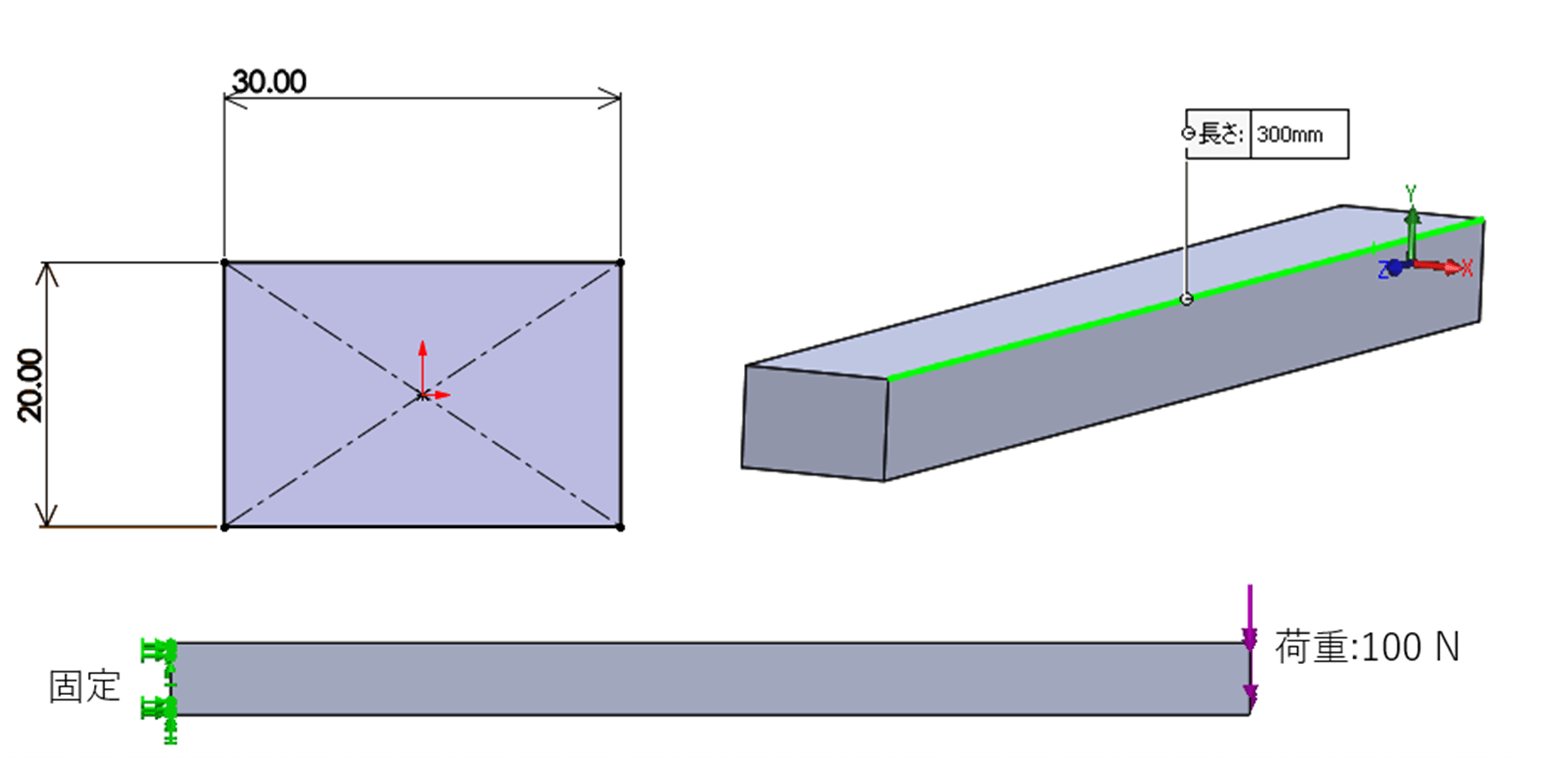

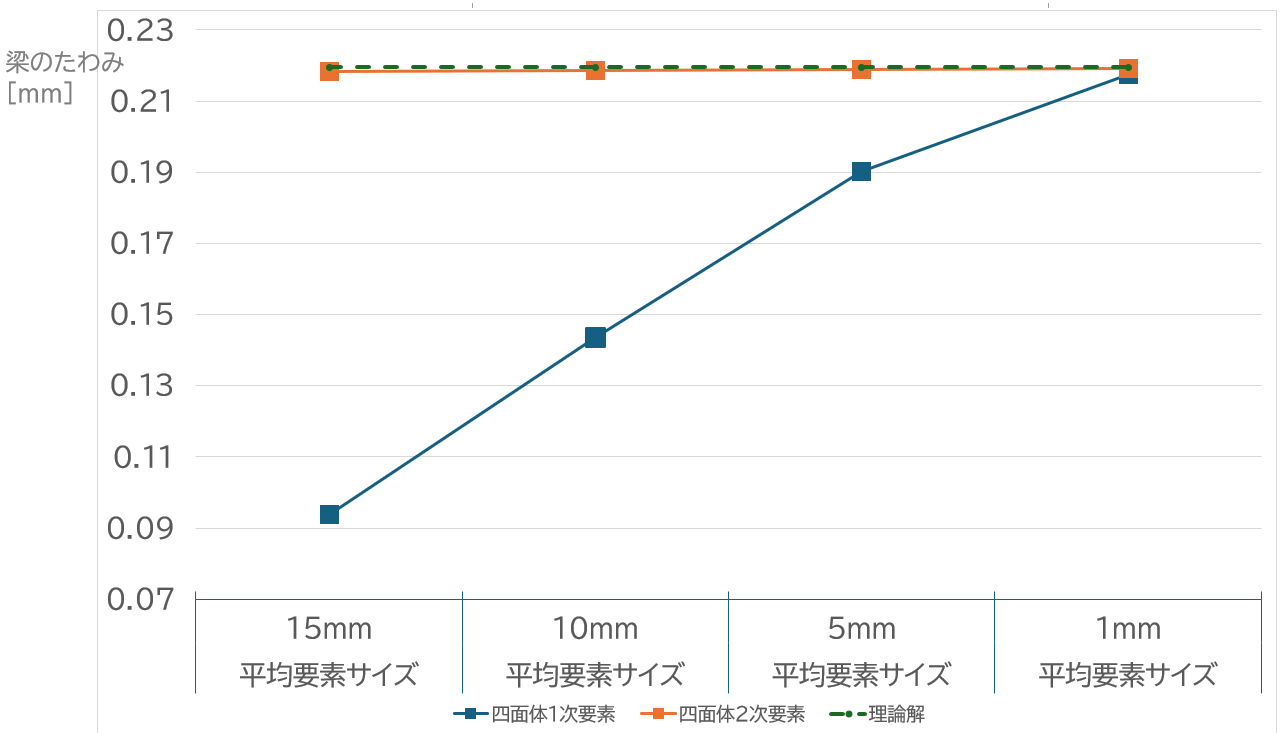

ここで、要素の違いによって解析結果に違いが生じるか確認するために、片持ち梁の静解析をそれぞれの要素で解析し、要素サイズによるたわみ量の結果と理論解との比較を行います。

・使用ソフト

SOLIDWORKS Simulation 2023

・解析モデル

今回の検証では以下の梁のモデルで静解析を実施しました。

高さ:20 mm 幅:30 mm 長さ:300 mm

ヤング率:20500 MPa 荷重:100N

たわみ(理論解):0.2195 mm

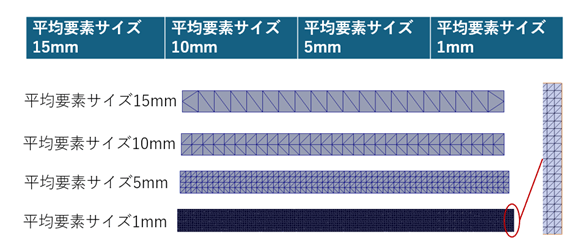

要素サイズについては以下のケースを実施しました。

・解析結果

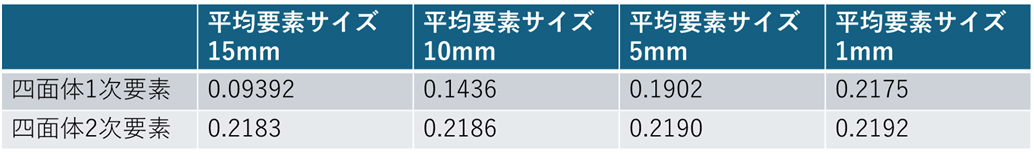

それぞれのケースの結果は以下になります。

・結果評価

検証結果から、要素サイズが大きいケースにおいてせん断ロッキングが発生し、四面体1次要素で理論解との乖離が起きることが分かりました。

設計においてCAE解析を利用する際は、安全側で評価する必要があるため、1次要素を使用する際はせん断ロッキングについて理解している必要があります。

まとめ

今回のコラムでは、四面体要素についてご紹介しました。

次回のコラムでは非線形解析などで使用される六面体要素について解説・検証を行いたいと思います。

[From K.Tsukidashi]

第1・第3木曜日配信!

SBDメールマガジンより、

最新の技術コラムをお届けします。

Analysis Case

解析事例

Analysis Case

解析事例

解析事例

Topics

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日

Topics

トピックス

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日