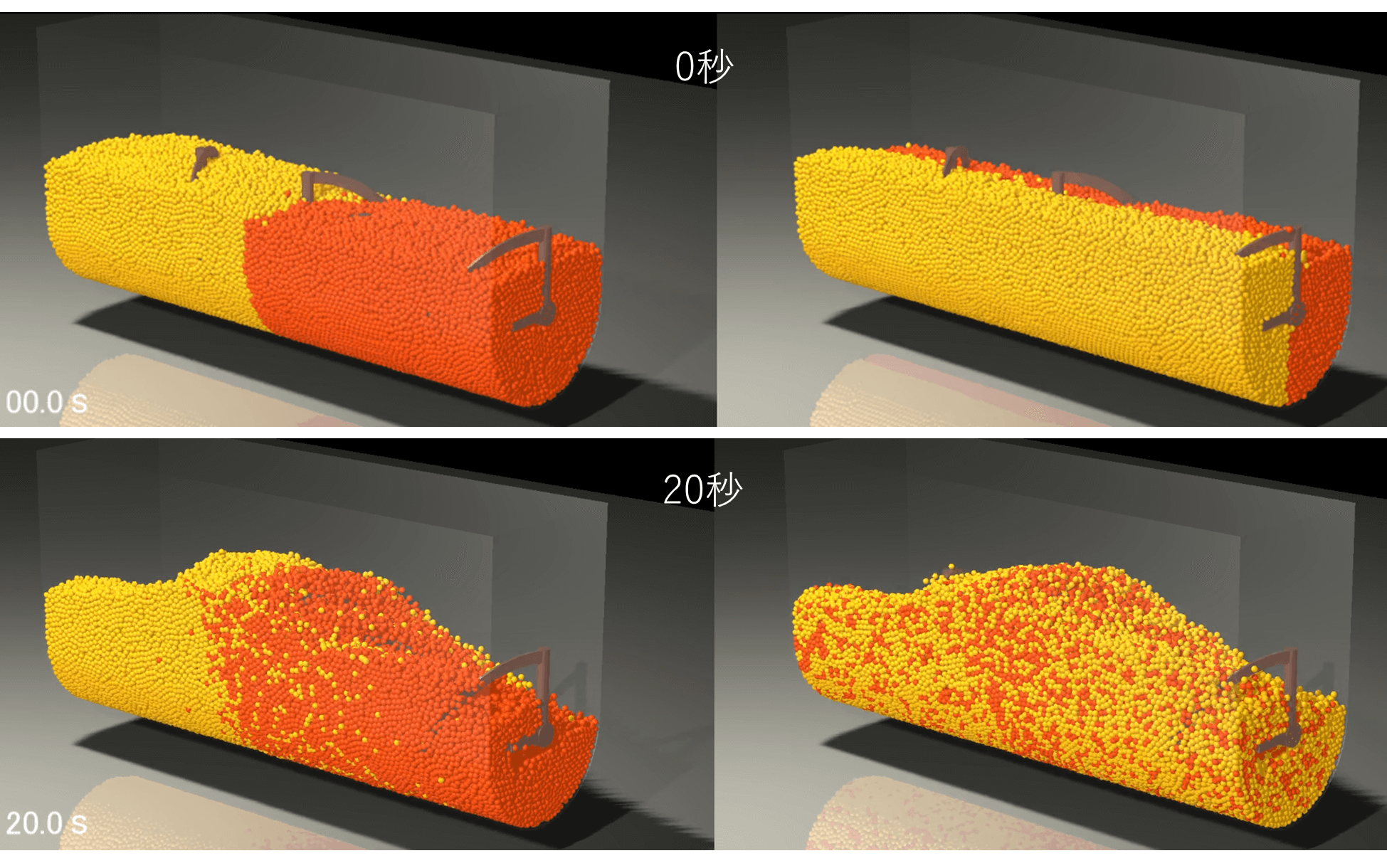

製造現場では、液体同士あるいは液体と粉体が「本当に混ざっているのか」を確かめたい場面がよくあります。CFD(数値流体解析)を用いて混合状態を可視化・定量化する取り組みも一般的になってきましたが、評価手法や空間の切り方(分割法)次第で、同じ現象でも「よく混ざっている」「混ざっていない」という相反する結論に至ることがあります。その代表例が、図 1に示すリボンミキサー形状のように位置依存性が強い系です。

SBDプロダクツサービス部

SBDプロダクツサービス部COLUMN

製造現場では、液体同士あるいは液体と粉体が「本当に混ざっているのか」を確かめたい場面がよくあります。CFD(数値流体解析)を用いて混合状態を可視化・定量化する取り組みも一般的になってきましたが、評価手法や空間の切り方(分割法)次第で、同じ現象でも「よく混ざっている」「混ざっていない」という相反する結論に至ることがあります。その代表例が、図 1に示すリボンミキサー形状のように位置依存性が強い系です。

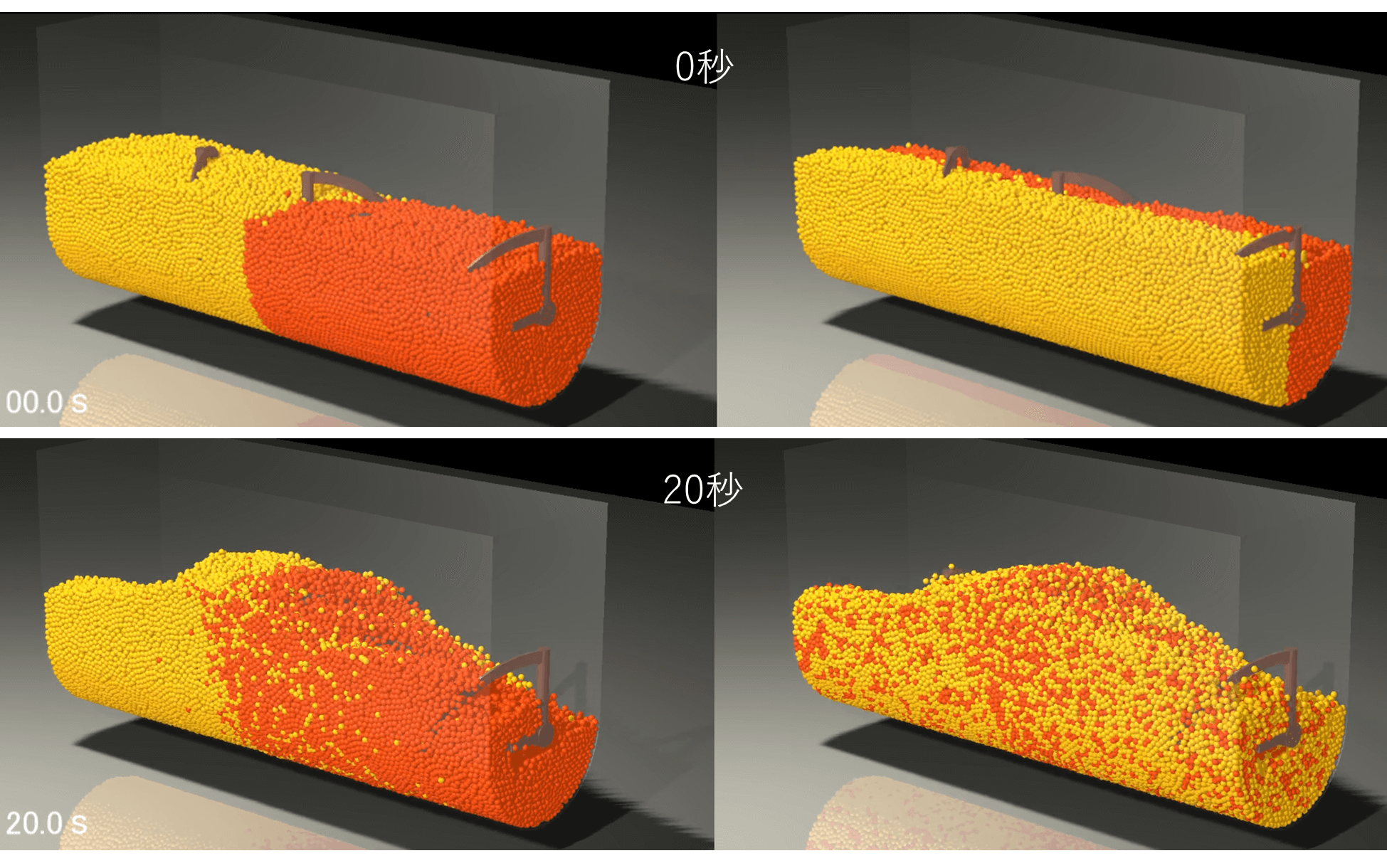

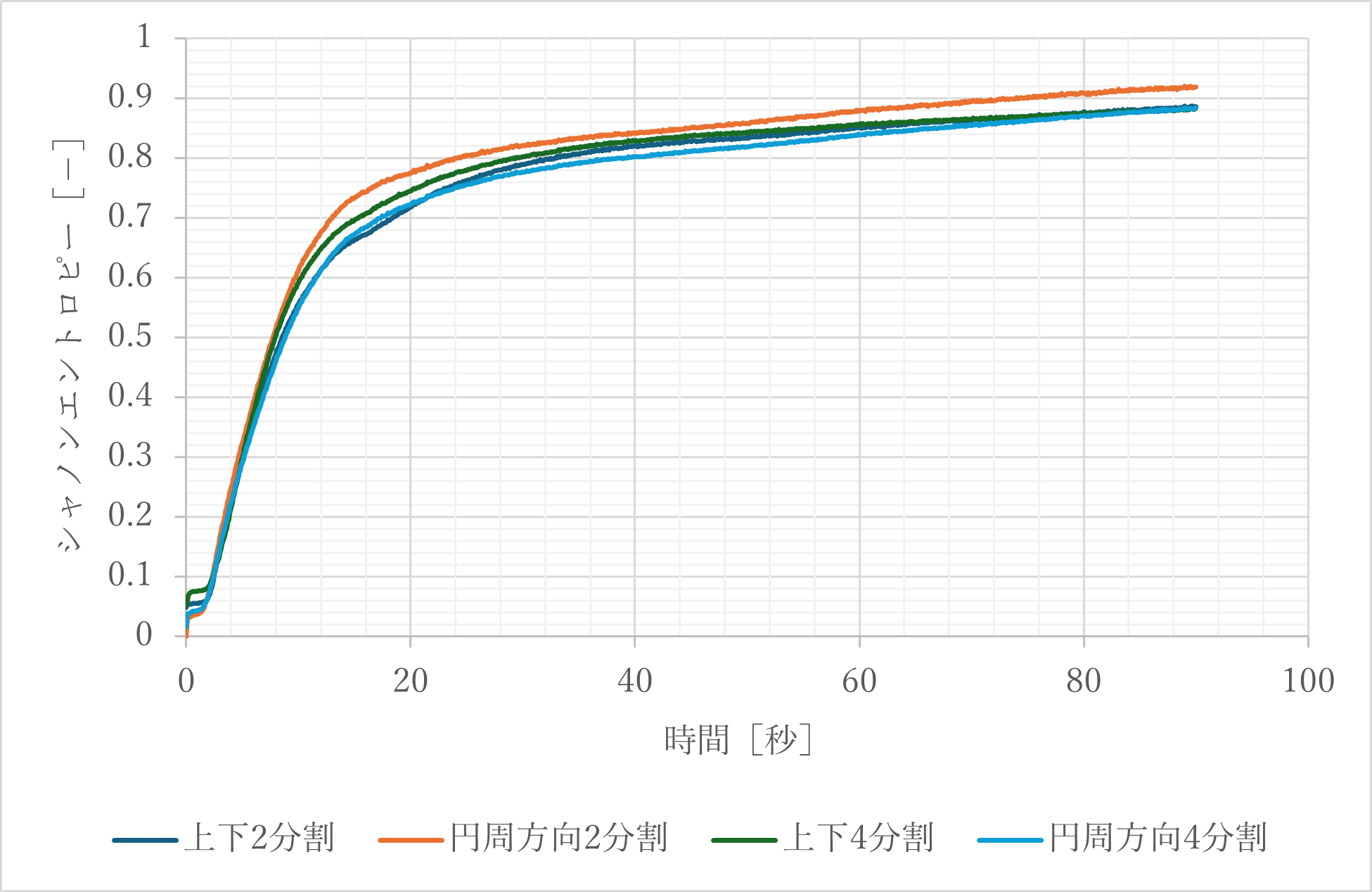

混合度の定量化では、解析領域を複数のセル(サンプル領域)に空間分割して、セルごとの粒子情報から全体の混合度を確認します。ところが、上下分割と円周方向分割、さらに分割数を変えるだけで、時間発展のカーブや可視化したときの混ざり方の見え方が変わってきます。今回は図 2のように4つの分割方法で分割した結果を評価していきます。すべて同じ解析結果を用いて、結果の処理のみを変えることで評価結果の差を確認していきます。

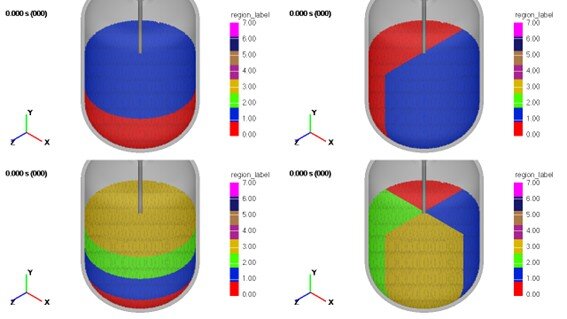

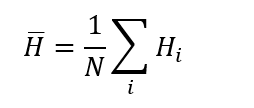

今回は、次の手順でシャノンエントロピーによる混合度評価を行いました。

1. 解析領域全体をN個のセルに分割

2. 各セルの成分比 {p_i } から局所シャノンエントロピーH_iを算出

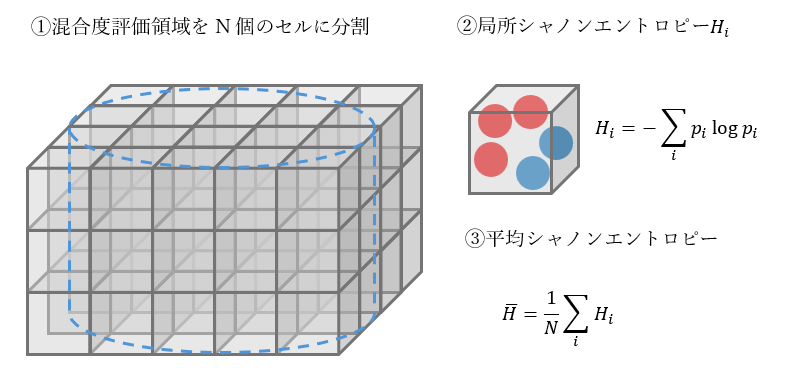

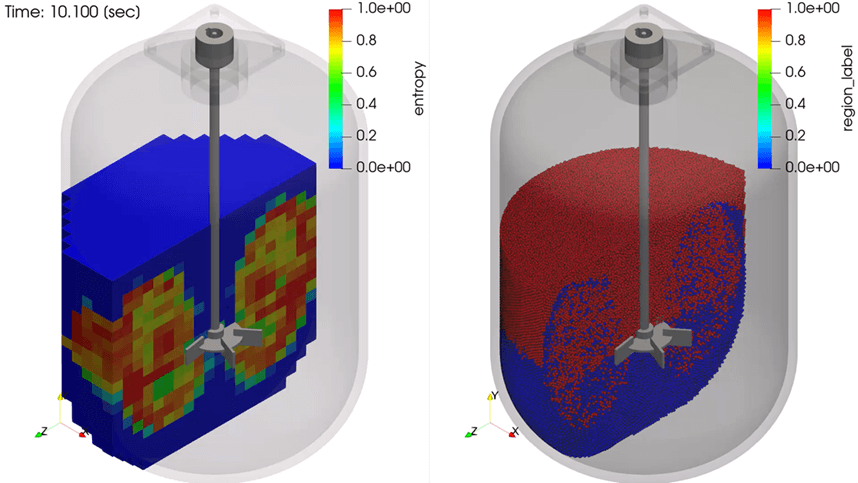

混合度の差がわかりやすい2分割の解析結果を図 4に示します。上下2分割では、初期に上側にあった成分(青)が依然として上部に偏在している様子がわかります。一方、円周方向2分割では、壁面近傍こそ赤青の成分が残るものの、容器中心部は比較的混合が進展していることがわかります。

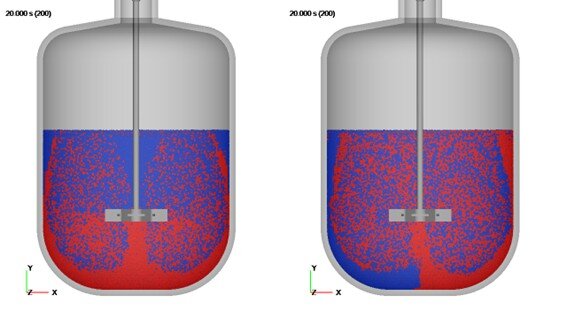

この差は平均シャノンエントロピーの差にも表れます。図 5に平均シャノンエントロピーの時系列変化を示していますが、上下2分割の結果の方が、平均シャノンエントロピーが低いことが確認できます。

つまり、混合のしやすさはどの角度から切り取るかで、定量値の差も解釈も変わるといったことがわかります。単一の評価指標のみで結果を評価するのではなく、分割方法やや分割数が混合度評価に影響を与えることを理解したうえで様々な角度から現象を評価することが重要となります。

少し発展的な混合評価方法になりますが、局所的なシャノンエントロピーを可視化した結果を図 7に示します。これまでの評価は平均値を使用した評価でしたが、局所的なシャノンエントロピーを可視化することで、未混合領域を可視化することが可能になります。このような評価を行うことで、詳細な混合状態の評価ができるようになるかと思います。

Particleworks(パーティクルワークス)製品ページ

https://www.sbd.jp/products/flow/particleworks.html

第1・第3木曜日配信!

SBDメールマガジンより、

最新の技術コラムをお届けします。

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2026年01月06日

2025年12月17日

2025年12月16日

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年12月26日

2025年12月26日

2025年12月08日

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2026年01月06日

2025年12月17日

2025年12月16日

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年12月26日

2025年12月26日

2025年12月08日