解析の概要

・グリースのダムブレイク実験と流体解析の妥当性検証を行いました。

・グリースの流動挙動を再現することで、軸受内の潤滑挙動、周辺部品への事前検討が期待されます。

SBDプロダクツサービス部

SBDプロダクツサービス部COLUMN

・グリースのダムブレイク実験と流体解析の妥当性検証を行いました。

・グリースの流動挙動を再現することで、軸受内の潤滑挙動、周辺部品への事前検討が期待されます。

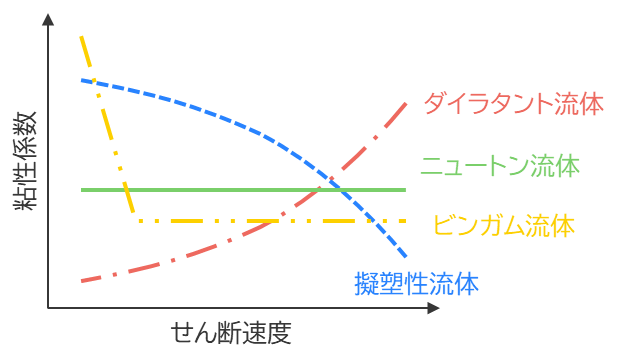

グリースは、主に製造業における、ギア、シール、ベアリングなどの可動部品の摩擦や摩耗の低減を目的とした半固体状潤滑剤です。そのため、状況に応じて固体、液体性質の持つ非ニュートン特性を有しています。グリースは非ニュートン流体の「ビンガム擬塑性流体」に分類されます。

Figure 1: 非ニュートン流体の粘性係数とせん断速度の関係

グリースのダムブレイク実験[1]と、非ニュートン特性考慮した解析の結果を比較し、解析の妥当性検証を行いました。

■実験

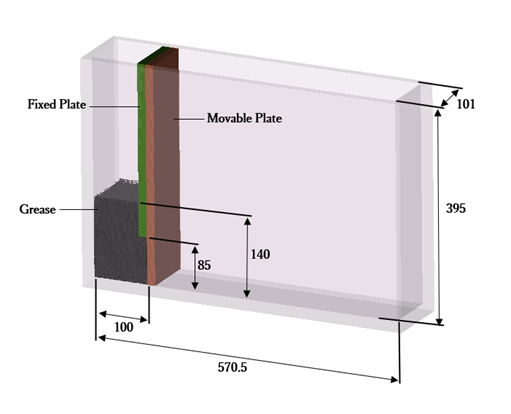

ダムブレイク実験の装置は、可動壁を備えたアクリル容器を使用します。図2のようにグリースに配置します。可動壁を600mm/sの一定速度で開放し、高速度カメラでグリース柱が崩壊する様子を撮影します。

Figure 2: 非ニュートン流体の粘性係数とせん断速度の関係

■解析

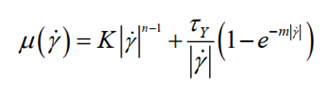

解析手法は、ビンガム流体の実績が多く、固体液の混相流の再現性の高いMPS法を採用します。根岸ら[1]と同様に、グリース(密度870kg/m)をビンガム擬塑性流体モデルとして、Herschel-Bulkley-Papanastasiou 式を採用しました。

本計算では、根岸らと同様に粘度計計測値から同定した= 3.93,= 0.61,= 57,= 8.0を使用します。

■流動挙動

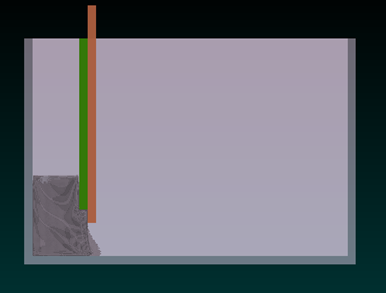

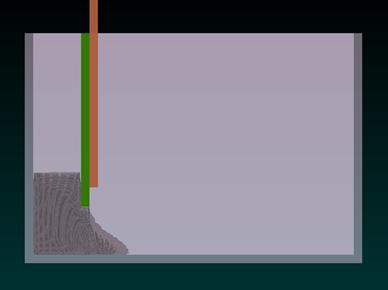

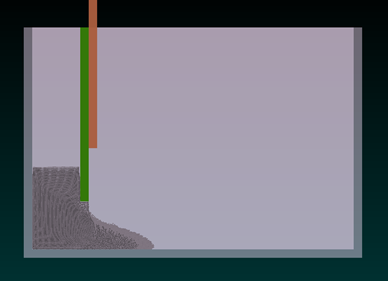

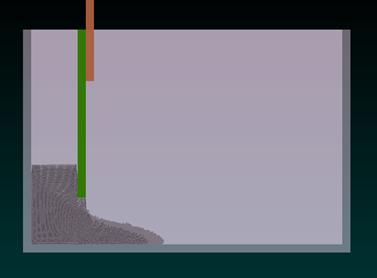

以下に、初期粒子間距離2mmの解析のアニメーション(0.5倍速)を示します。

Figure 3: 解析結果アニメーション

以下に、初期粒子間距離2mmの解析結果(0.1s, 0.2s, 0.3s, 0.4s, 0.5s)のキャプチャを示します。

|

|

|

|

Figure 4: 可動部開放から0.1s |

Figure 5: 可動部開放から0.2s |

Figure 6: 可動部開放から0.3s |

Figure 7: 可動部開放から0.5s |

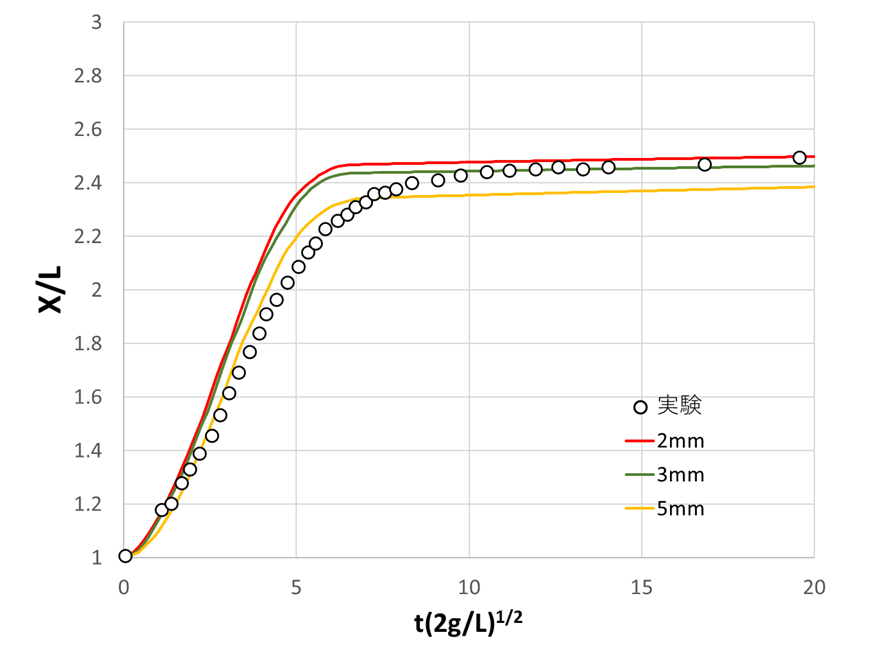

グリースの流動距離と、流動時間を評価するため、根岸ら同様に、横軸に無次元時間(t(2g/L))、縦軸に無次元座標(X/L)で評価します。ここで、tは開放からの時間[s]、Xは容器左隅からグリース先端までの距離[mm]、Lはグリース柱の初期幅(L=100mm)を表します。

初期粒子間距離(粒子径)を2mm,3mm,5mmと変化させて検証を行いましたが、いずれも実験結果と一致することが確認されました。

今回のコラムでは、グリースのダムブレイク実験と流体解析の妥当性検証を行いました。実験結果と、解析結果を比較した結果、時間的特性、距離特性が非常によく一致していることを確認しました。

グリースの流動挙動を解析で再現することで、軸受内の潤滑挙動、周辺部品への事前検討が期待されます。

[From Vidura Gamage]

・ 流体解析ソフトウェア Particleworks (パーティクルワークス)製品ページ

https://www.sbd.jp/products/flow/particleworks.html

[1] 根岸, 雨川, 間庭, 小原, 羽山, 董 : Explicit MPS法によるビンガム擬塑性流体ダム崩壊挙動の数値解析, 日本機械学会論文集, Vol.85, No.875, 2019.

第1・第3木曜日配信!

SBDメールマガジンより、

最新の技術コラムをお届けします。

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日