前回は挙動の中で接触が発生する、境界非線形についてお話しました。

今回は幾何学的非線形についての解説と線形・非線形の使い分けの重要性についてお話していきます。

COLUMN

技術コラム

非線形問題 幾何学的非線形とは?【構造vol.14】

幾何学的非線形とは

幾何学的非線形とは、構造物の変形が大きくなることで、構造物の挙動が非線形になる現象を指します。

これは、変形が小さい場合に成り立つ線形解析とは異なり、変形量が大きくなると応力と変位の関係が非線形になるため、より複雑な解析が必要となります。

幾何学的非線形を示す身近な事例

幾何学的非線形の身近な事例としては、以下のようなものがあります。

・長い梁が大きくたわむケース

・薄いシェルや膜構造が大きく変形するケース

・ゴムのような弾性材料が大きく変形するケース

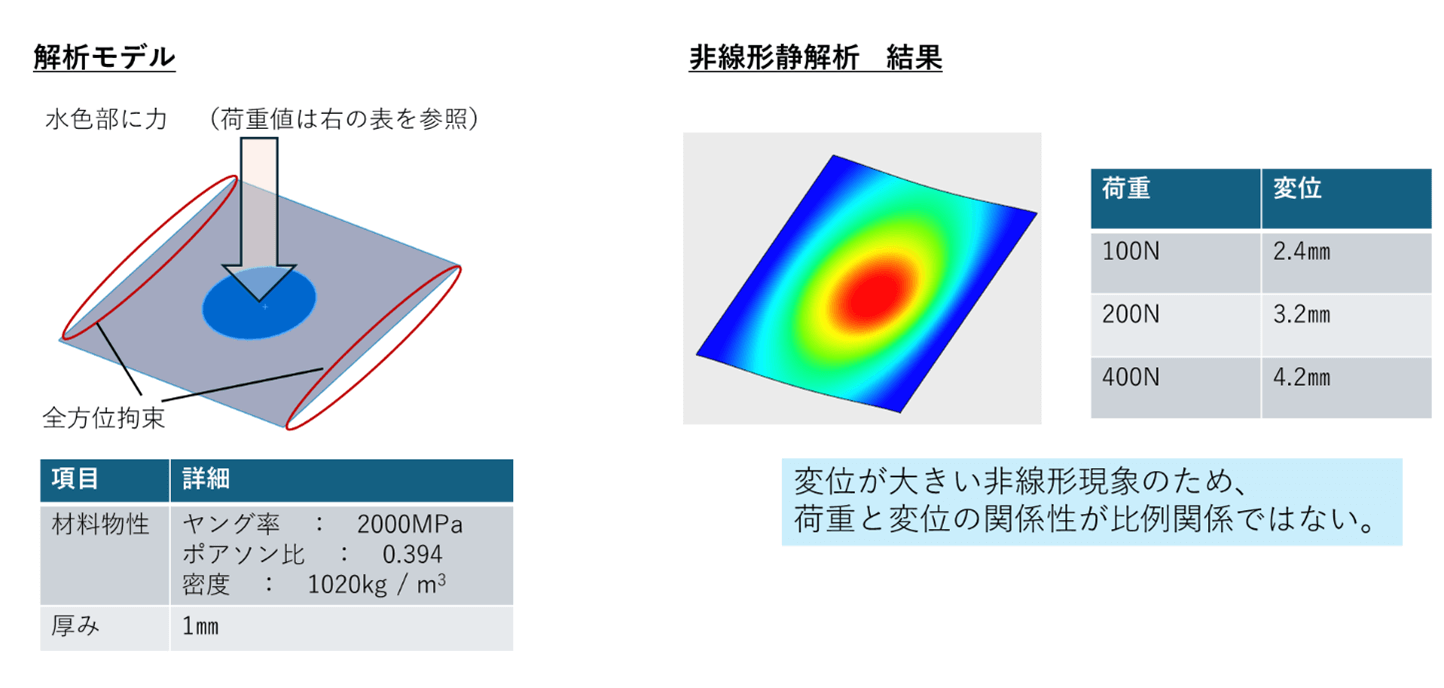

このうちの薄いシェル構造のモデルで実際に解析したものを以下に示しています。

以下は非線形静解析を実施した結果です。薄板の中央に荷重を2倍、4倍とかけた場合の結果を示しています。

荷重と変位の関係性は比例ではなくなっており、非線形現象であることがわかります。このように変形量が大きな現象については、今回解説した幾何学的非線形に該当し、線形解析とは異なる傾向を示します。

線形解析が実現象と適合するのは、非常に小さな変形量の時に限られるため、線形解析と実験結果が合わなくなってしまうということはよくある話です。ここで挙げた前提条件をみても、計算コストが低い一方、非常に限られた条件・状況を想定した解析であるということがわかります。

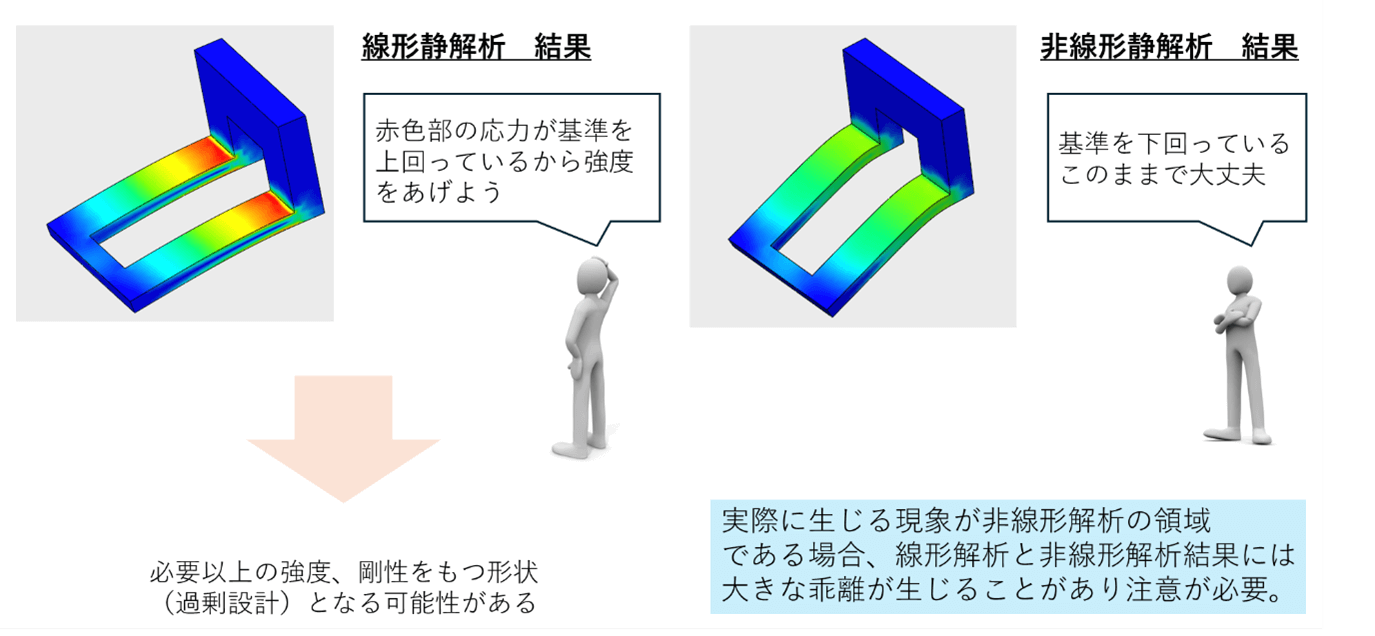

それでは、この違いを認識しておかないと、どのようなことが生じるのでしょうか。

上の図のようにブラケットを線形静解析と非線形静解析で解析をしたところ、応力が線形静解析のほうが高く、基準値を上回ってしまっていたとします。

基準をクリアしていなかった場合、当然ながら強度を高めるための形状に変更します。ただし、ここで注意をしていないと、強度を高めることと同時に剛性まで必要性に高くなってしまい、実際の製品がとても使いづらくなってしまうということにもつながりかねません。逆に非線形静解析の結果では、応力は線形静解析の時の応力よりも低く出ており、現行形状のままでも問題なかったということも起こりうるのです。このように解析方法の違いで、OK/NGの判定が変わるケースがあるということを想定しておくと、要領よく解析を用いた形状検討が進められそうです。

2つの現象の違いを理解して、解析結果をうまく役立ててください。

[From K.Mikuni]

関連製品

3DEXPERIENCE Works Simulation | クラウドシミュレーション

https://www.sbd.jp/products/kozo/3dexperience_works_simulation.html

HiramekiWorks ( ヒラメキワークス ) | SOLIDWORKSアドイン構造最適化ソフトウェア

https://www.sbd.jp/products/kozo/hiramekiworks.html

SOLIDWORKSアドイン構造解析ソフトウェア|SOLIDWORKS Simulation

https://www.sbd.jp/products/kozo/solidworks_simulation.html

第1・第3木曜日配信!

SBDメールマガジンより、

最新の技術コラムをお届けします。

Analysis Case

解析事例

Analysis Case

解析事例

解析事例

Topics

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日

Topics

トピックス

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日