この流体コラムでは、『いまさら聞けない熱流体用語』として熱流体の用語を説明します。

まずは無次元数(レイノルズ数・プラントル数・ヌセルト数・グラスホフ数など)編です。

物理現象は複合的な要因で起き、無次元数と物理現象を一対一対応させた議論は難しいですが、各無次元数と関係性の深い物理現象を例に説明します。

そもそも無次元数の特徴としては、下記が挙げられます。

・変数を減らせる、単位系に依存しない式が導ける

・物理量の比として定義され、現象の本質的な特徴を表している

→無次元数を理解することは物理的意味を理解するということにつながります。

本コラムはプラントル数のコラムの後半になります。

前半はこちらhttps://www.sbd.jp/column/basic-terms-thermal-fluids-vol2.html

COLUMN

技術コラム

【流体】いまさら聞けない熱流体用語Vol.3 プラントル数/熱拡散率/熱伝導率(後半)

プラントル数の式に出てくる熱拡散率と熱伝導率の違いとは

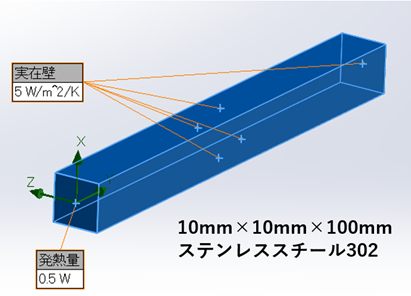

熱流体シミュレーションソフトFLOEFDを用いて、「熱伝導率」と「熱拡散率」の違いでどのような温度分布、温度上昇となるか検証しました。

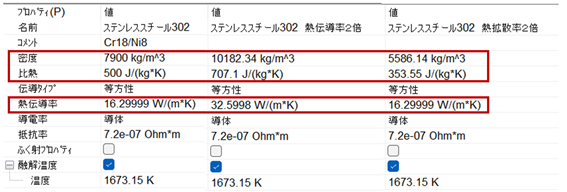

同じ形状、同じ材料において材料物性の密度と比熱を操作し(下図赤枠)、以下3つのモデルを作成しました。

① ステンレススチール302 基準 以降、基準

② ステンレススチール302 熱伝導率2倍 (熱拡散率は基準と同じ) 以降、熱伝導率2倍

③ ステンレススチール302 熱拡散率2倍 (熱伝導率は基準と同じ) 以降、熱拡散率2倍

※本解析では熱伝導率の温度依存性は考慮していません。一般に合金は純金属と比べて熱伝導率の温度依存性は小さいです。

実施した解析は以下の2つです。

① 基準、伝導率2倍、熱拡散率2倍それぞれ定常解析で最終的な温度及び温度分布を確認

② ①の最終温度になるまでにどのくらいの物理時間がかかるのかを非定常解析で確認

上記3条件の定常状態における、最終的な温度分布・固体内温度差、最大温度、定常状態となるまでにかかった時間という3点を比較しました。

解析結果

| ① 基準 | ① 熱伝導率2倍 | ① 熱拡散率2倍 | |

|---|---|---|---|

| 温度分布図・固体内温度差 |

|

|

|

| 最大温度 | 54.22℃ | 49.52℃ | 54.22℃ |

| 定常状態までにかかった時間 | 13332s | 25485s | 6767s |

まとめ

上の図を言葉で表現でまとめると以下の通りです。

| ① 基準 | ① 熱伝導率2倍 | ① 熱拡散率2倍 | |

|---|---|---|---|

| 温度分布図・固体内温度差 |

基準 |

緩やか |

同じ |

| 最大温度 | 基準 | 小さい | 同じ |

| 定常状態までにかかった時間 | 基準 | 長い | 短い |

このように表としてまとめると、

・ 熱伝導率が高いと、熱を効率的に伝え温度勾配が緩やかになる

・ 熱伝達率が高いと、温度変化の伝わる速度が速い

というのが見えてきたのではないでしょうか。

熱容量(密度×比熱)が大きい②熱伝導率2倍は定常までにかかる時間が基準より長く、逆に熱容量(密度×比熱)の小さい③熱拡散率2倍は定常になるまでにかかる時間が短くなります。

このようにFLOEFDでは物性値を好きに定義することができます。実験ではなかなか検証できないことをすぐに検証し、分かりやすく可視化することが可能です。

余談:液体と熱

原子力発電所の冷却材としてナトリウム(液体金属)が使用されているようです。いくつかの要因があるそうですが、熱伝導の良さが熱輸送媒体として適しているようです。

逆に言うと比熱が高く温度変化を起こしにくい「水」は恒温動物をはじめとする生物や地球自体にとって都合が良いのかもしれません。

次回はヌセルト数の説明を予定しています。

[From T.Okamoto]

参考文献

1)日本機械学会 JSMEテキストシリーズ 流体力学 丸善出版 2014

2)日本機械学会 JSMEテキストシリーズ 伝熱工学 丸善出版 2005

関連製品

3次元CAD統合型 熱流体解析ソフトウェア|Simcenter FLOEFDシリーズ

https://www.sbd.jp/products/flow/floefd.html

熱設計支援サービス

https://www.sbd.jp/consulting/thermal_design_consulting.html

第1・第3木曜日配信!

SBDメールマガジンより、

最新の技術コラムをお届けします。

Analysis Case

解析事例

Analysis Case

解析事例

解析事例

Topics

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日

Topics

トピックス

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日