パーツフィーダーという名前に込めた思い

はじめまして。

パーツフィーダーです。

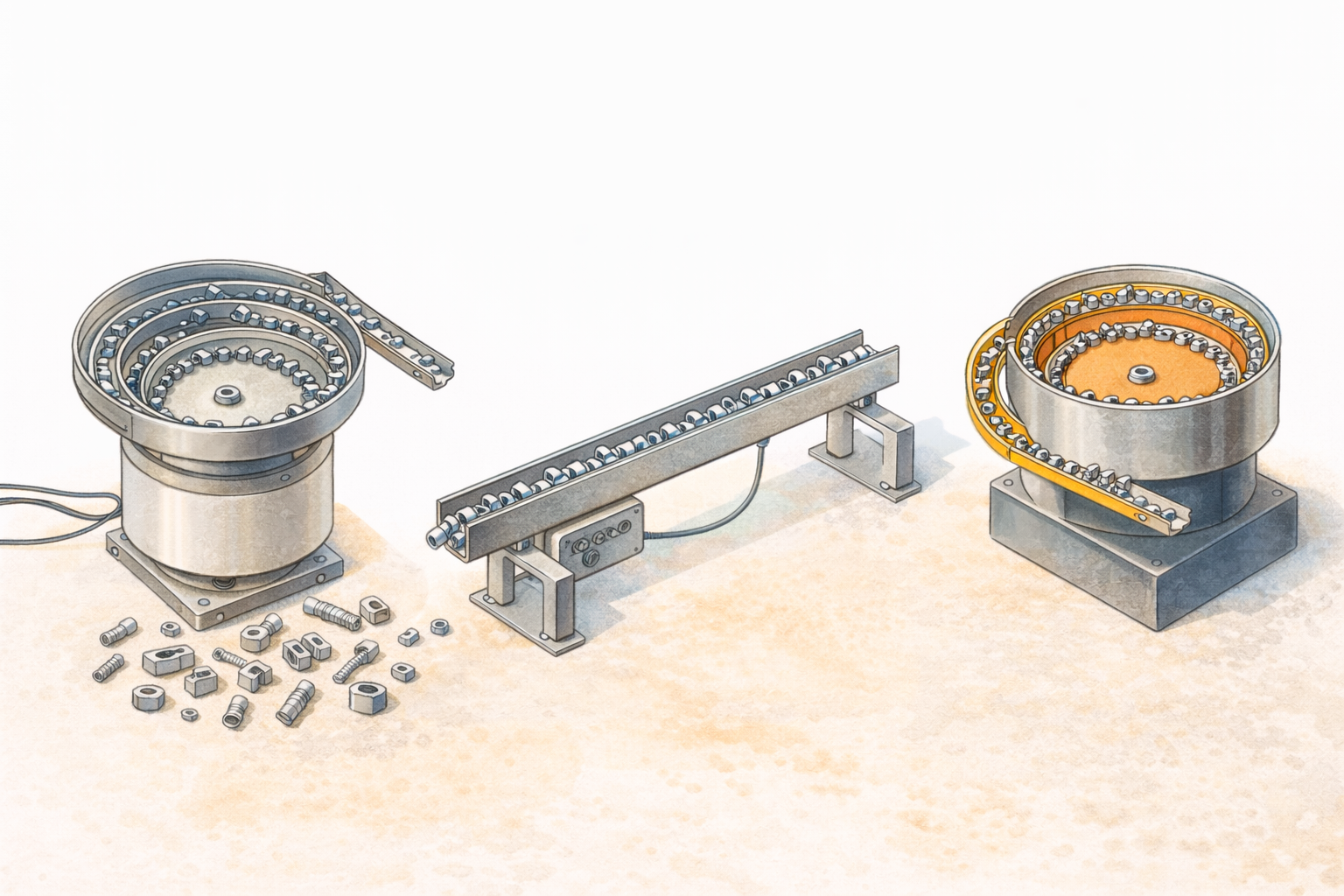

「パーツフィーダー」は部品を自動的に整列させ次の工程に供給する装置で、シンプルで奥深い機械です。

このペンネームは幼児向け番組の歌が由来です。

「失敗してもいつかきっとうまくいく、何度でもやり直せる」という歌詞がありとても気に入っています。

仕事をする人の背中を押ししてくれる歌であり、CAEのメリットを表していると思っています。

CAEは発散しても境界条件を誤って設定しても、何度でもやり直せます。

何をしてもコンピュータはそうそう壊れません。

実際の製品づくりや実験では、失敗したり機器が壊れると、挽回に莫大な金額が発生することがあります。

(とはいえ、CAEの誤った結果によって製品の失敗につながることもあります。)