3DEXPERIENCE Works Simulationを使用したカメラの落下解析の事例です。

本事例では、カメラが日常的に使用される高さから落ちた際の挙動を解析しました。

解析により下記の結果が得られました。

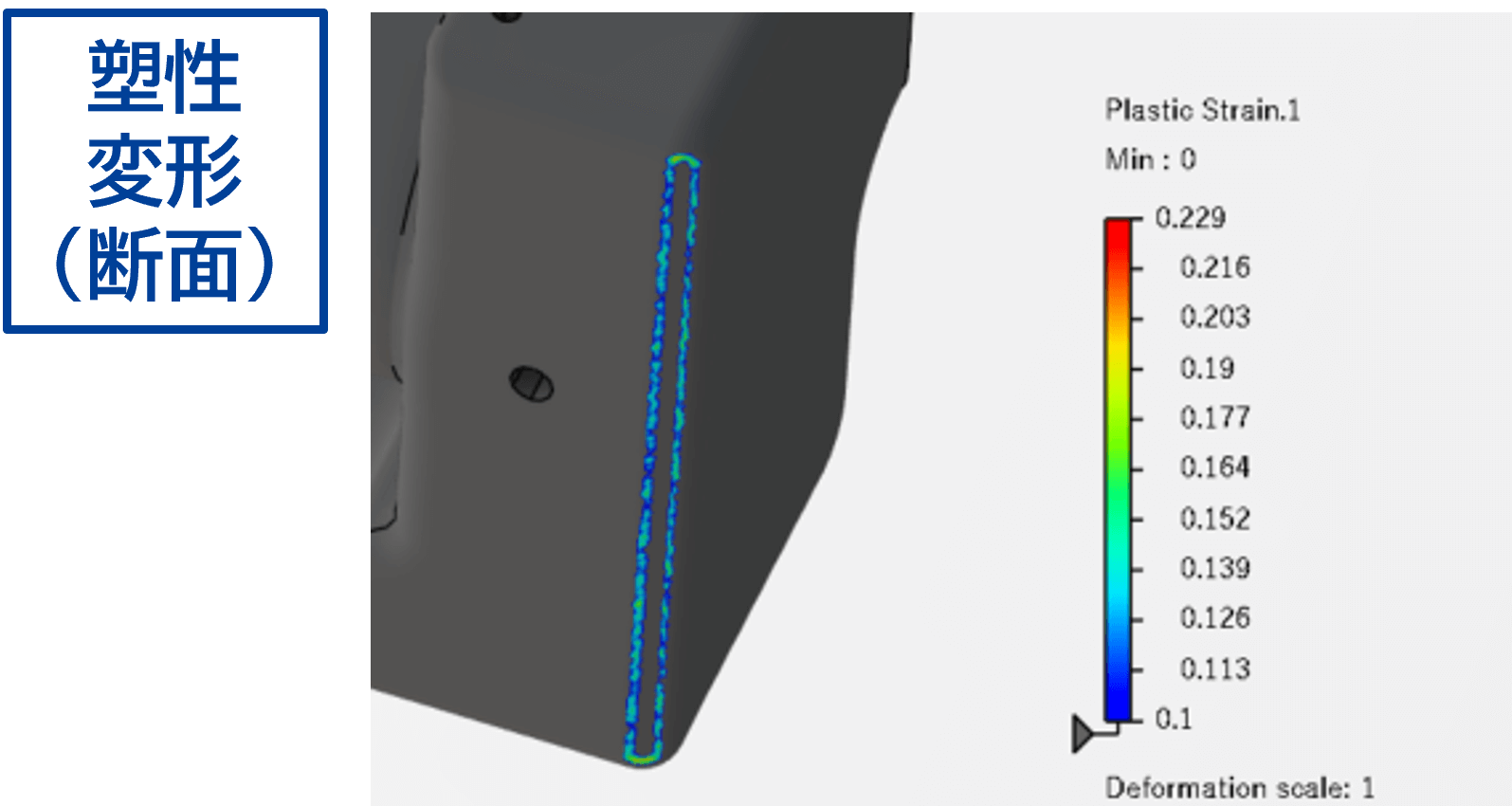

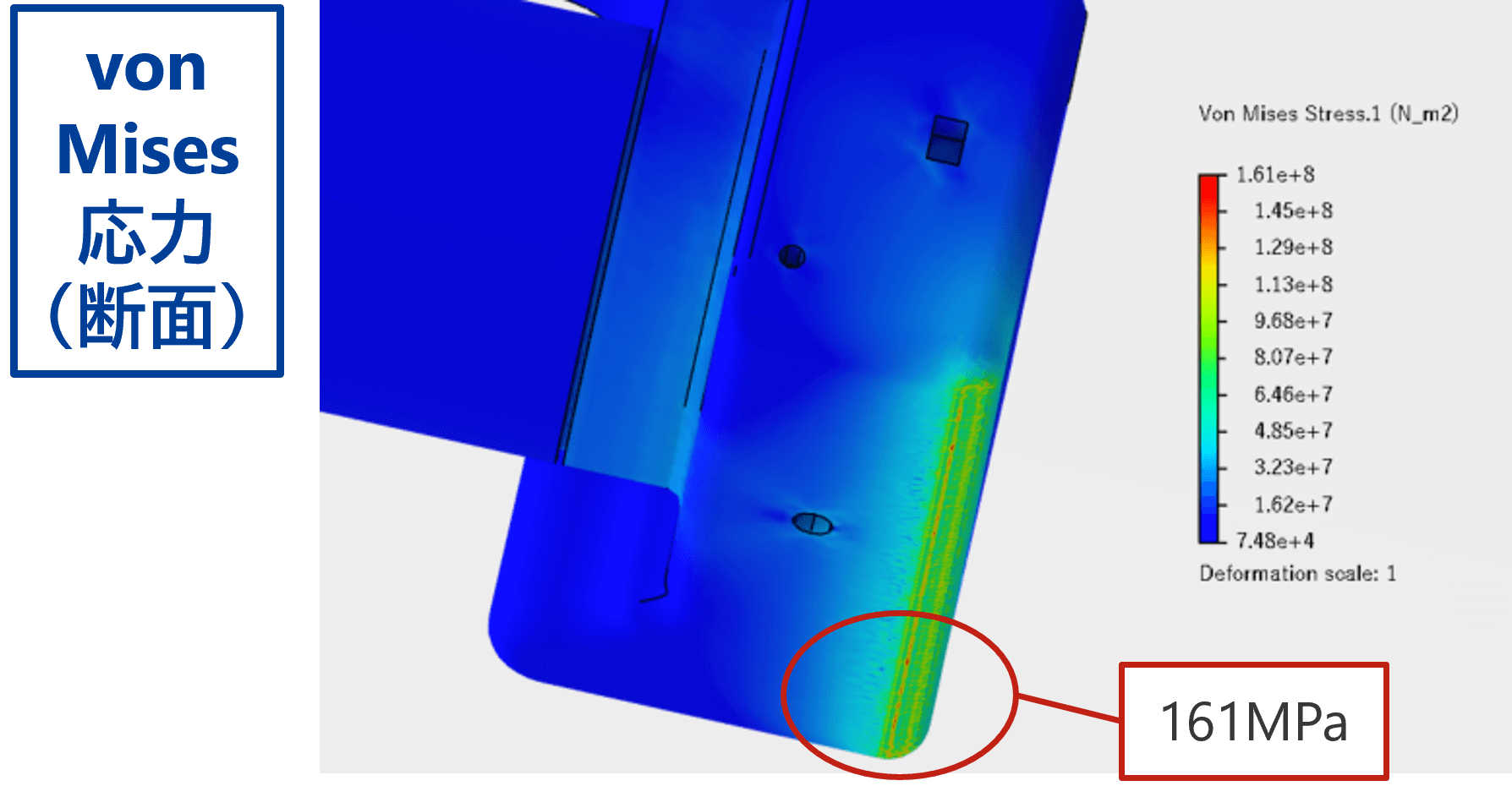

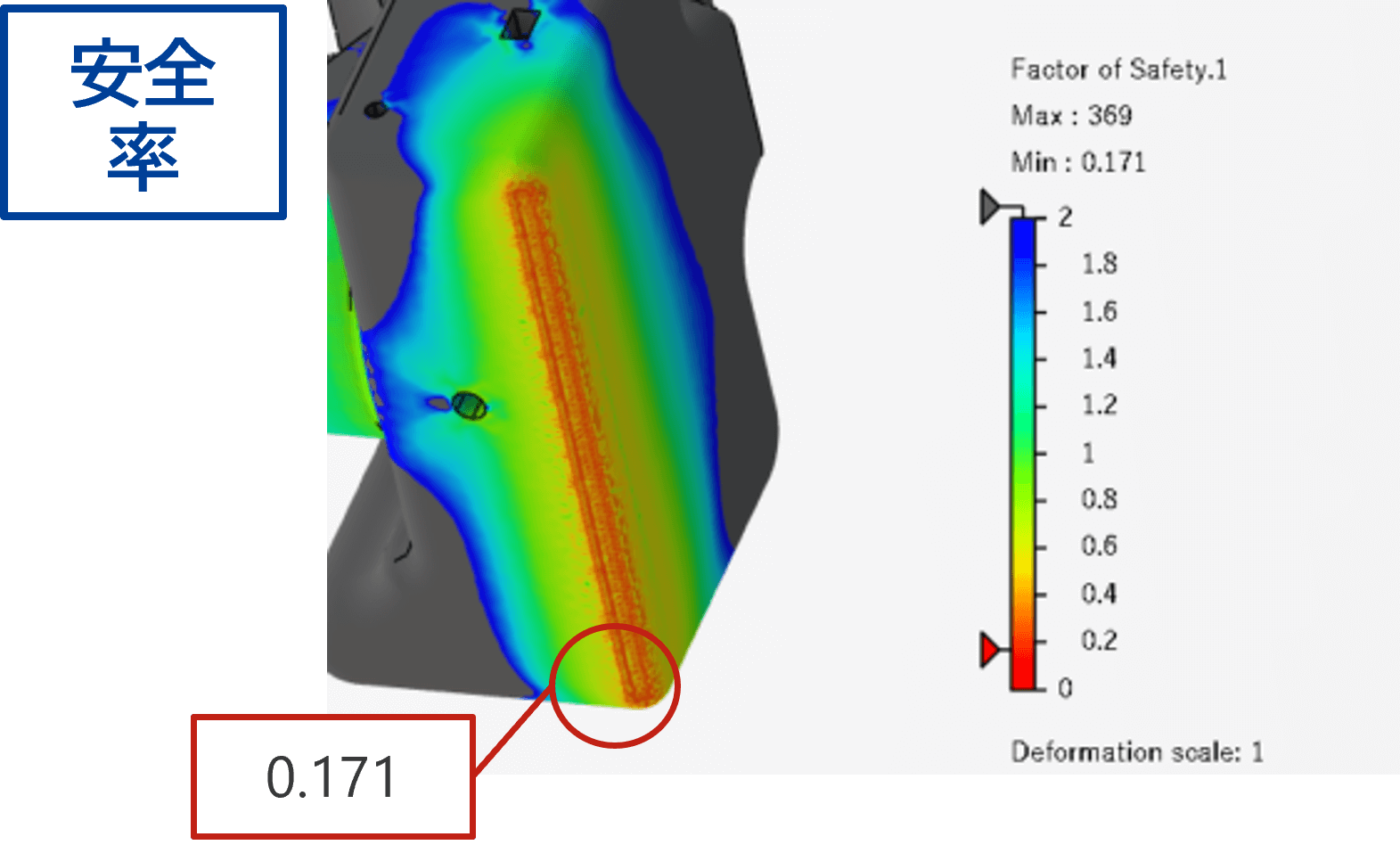

・地面にぶつかった際の応力とひずみ

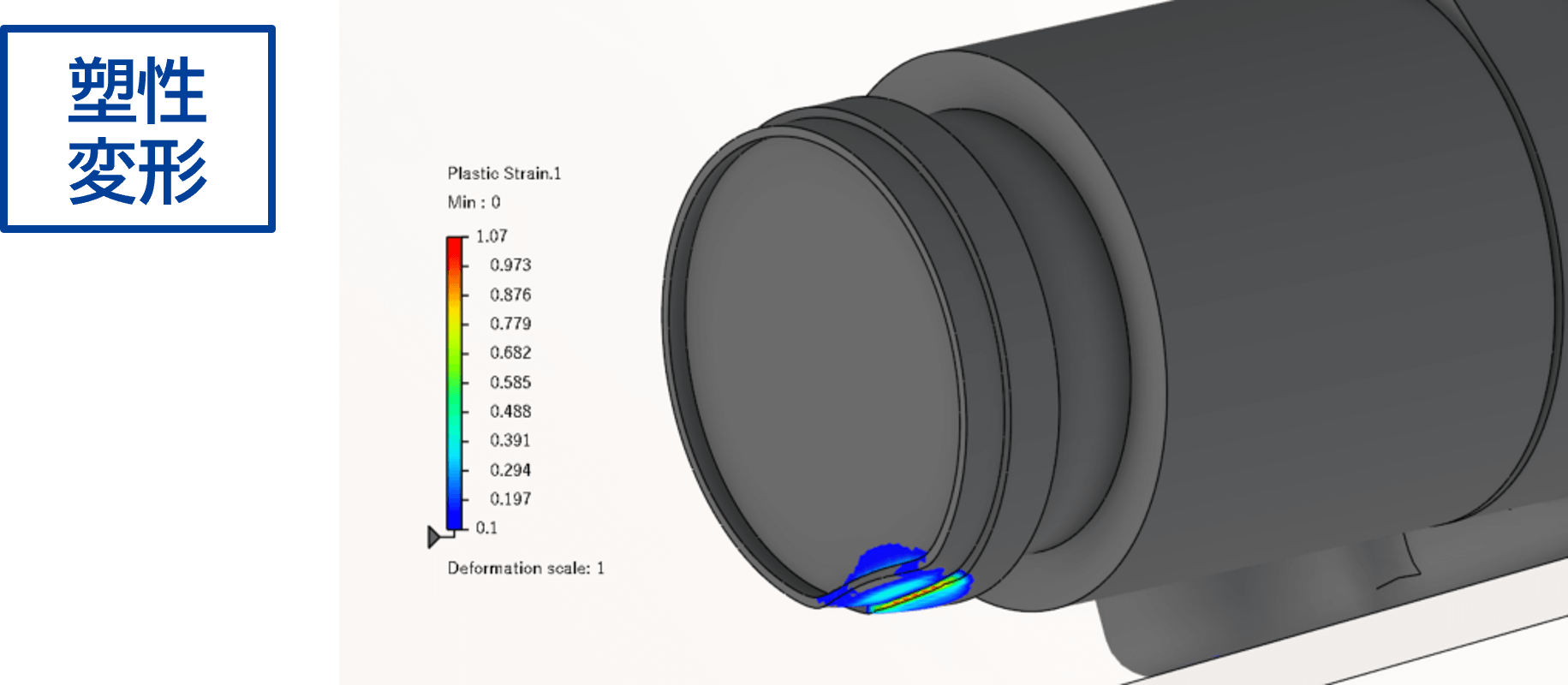

・落下による塑性変形

・衝突による接触分離

SBDプロダクツサービス部

SBDプロダクツサービス部CASE

3DEXPERIENCE Works Simulationを使用したカメラの落下解析の事例です。

本事例では、カメラが日常的に使用される高さから落ちた際の挙動を解析しました。

解析により下記の結果が得られました。

・地面にぶつかった際の応力とひずみ

・落下による塑性変形

・衝突による接触分離

解析手法として陽解法を使用しました。

陽解法

落下や衝突など極めて短い時間に大きなエネルギーが発生する現象の検証に広く利用されている手法です。

|

|

義足の鉄球落下試験 |

衝突試験 |

陰解法

静解析などで広く利用されている手法です。

|

|

ゴムパッキンの強度検証 |

三点曲げ試験 |

手法によりアルゴリズムが違い、それぞれメリットとデメリットがあります。

問題に応じて使い分けることが大事です。

| 陽解法 | 陰解法 | |

| アルゴリズム | ・要素、節点ごとに応力波の伝搬を計算 ・未来の状態を現在の状態と既知の情報から直接的に計算する ・慣性力の考慮あり ・収束計算を行わない |

・モデル全体の釣り合いを計算 ・未来の状態を現在の状態も含めて計算する ・慣性力を考慮しない ・釣り合いを保つため収束計算を行う |

| メリット | 非線形性の高い問題でも解を得ることができる | 精度の高い結果を得ることができる |

| デメリット | 物理時間により計算時間が長くなる 時間刻みやマススケール設定により精度が悪化する |

非線形性の高い問題では収束解を得るため膨大なパラメータ調整の工数が必要 収束解が得られない場合がある |

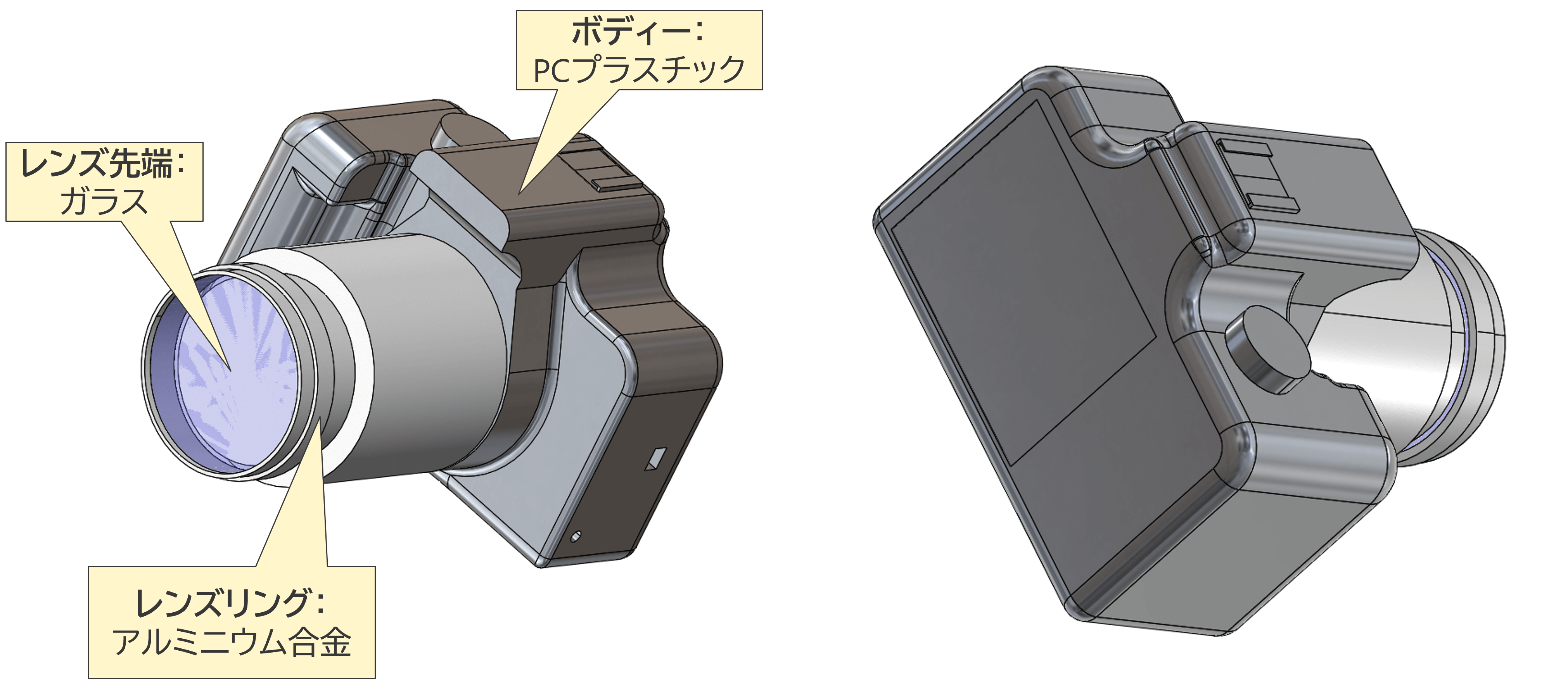

解析モデルを以下に示します。

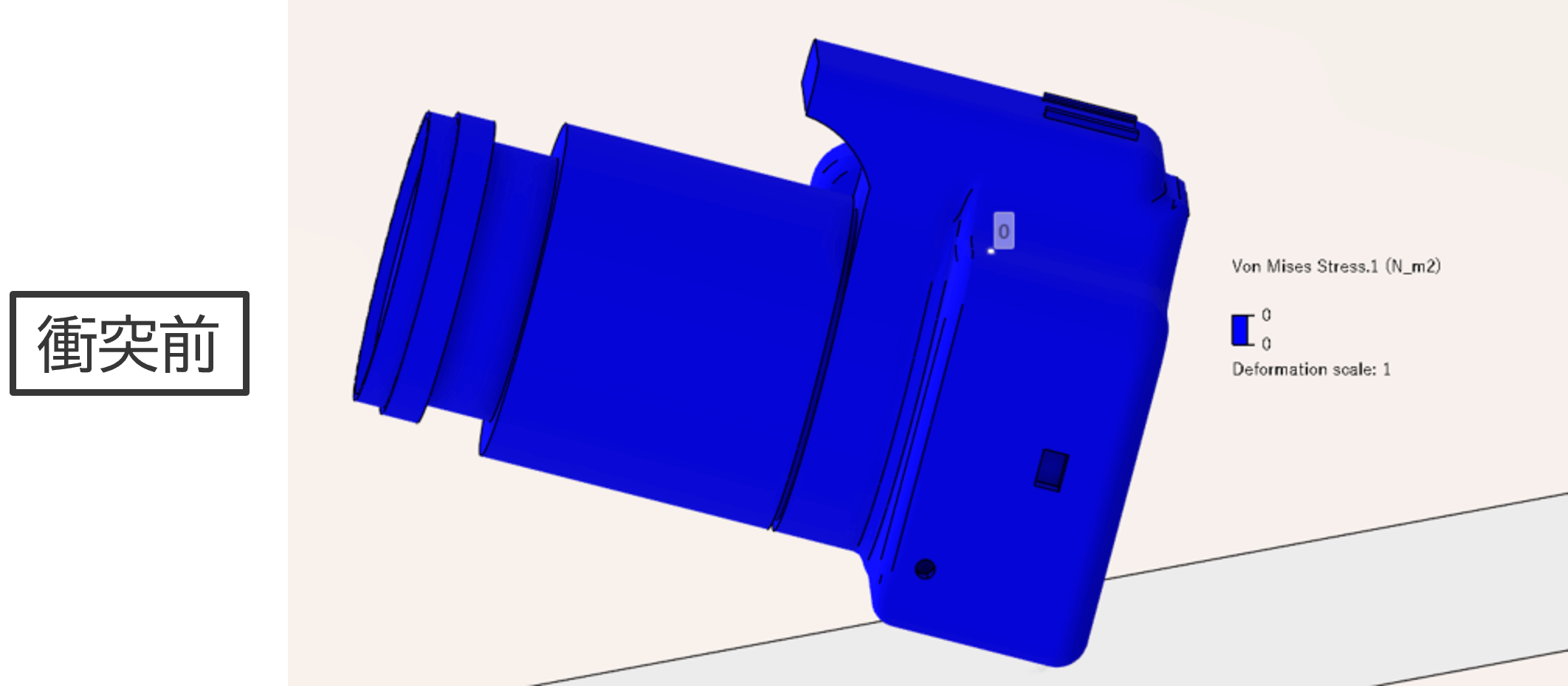

カメラが使用者の手から2mの高さから滑り落ちることを想定しています。

衝突時の速度は次のように計算されます。

したがって、初期速度(衝突時の速度)を6.3 m/sと設定しました。

また、重力を唯一の荷重として設定しました。

本解析では、手動設定と自動設定のタイムステップの結果が同等であるため、自動設定を使用します。

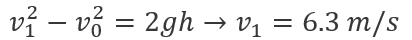

カメラが地面に衝突する方向に基づいて、3つのシナリオを想定します。

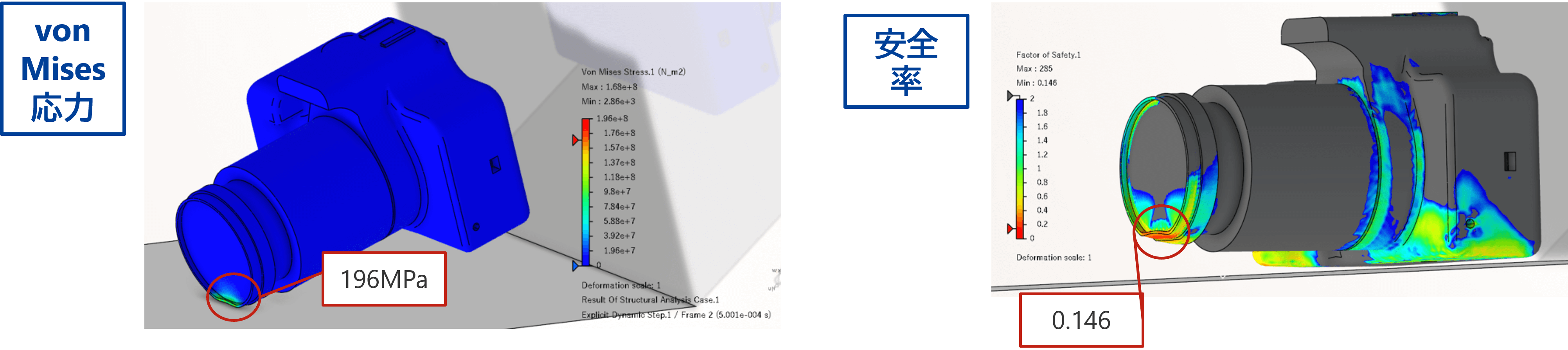

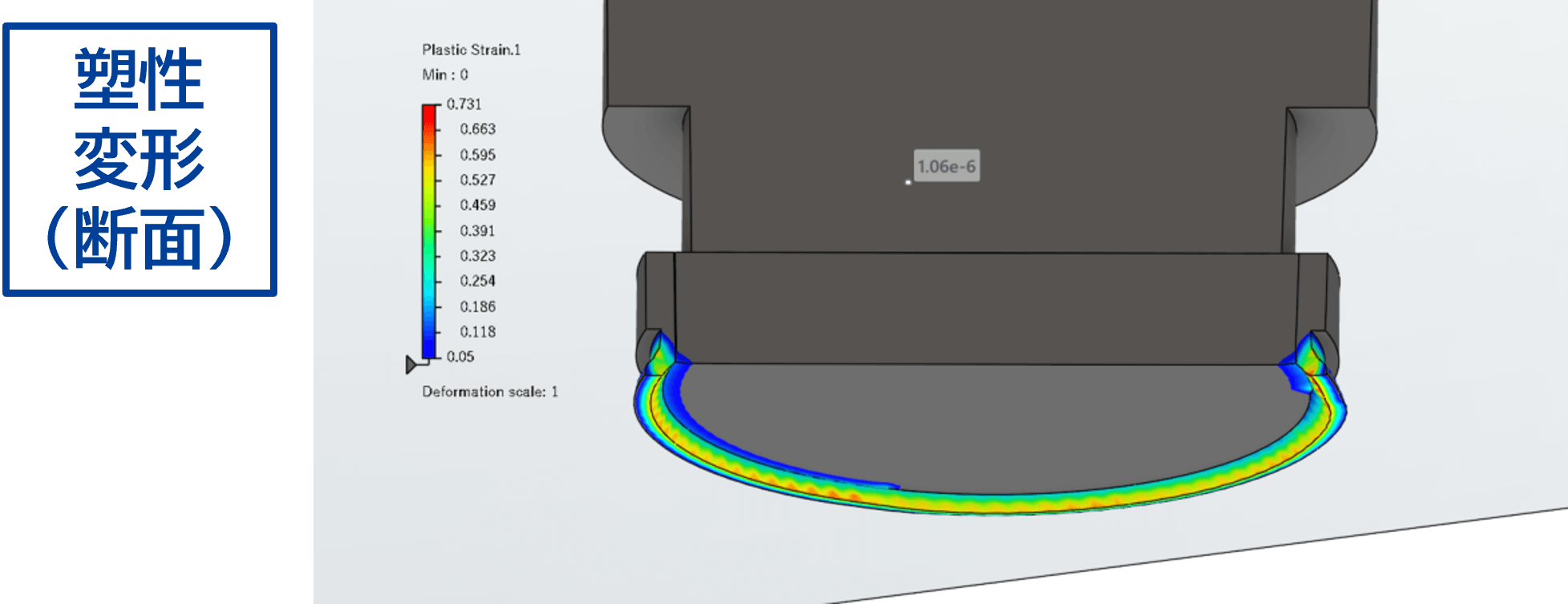

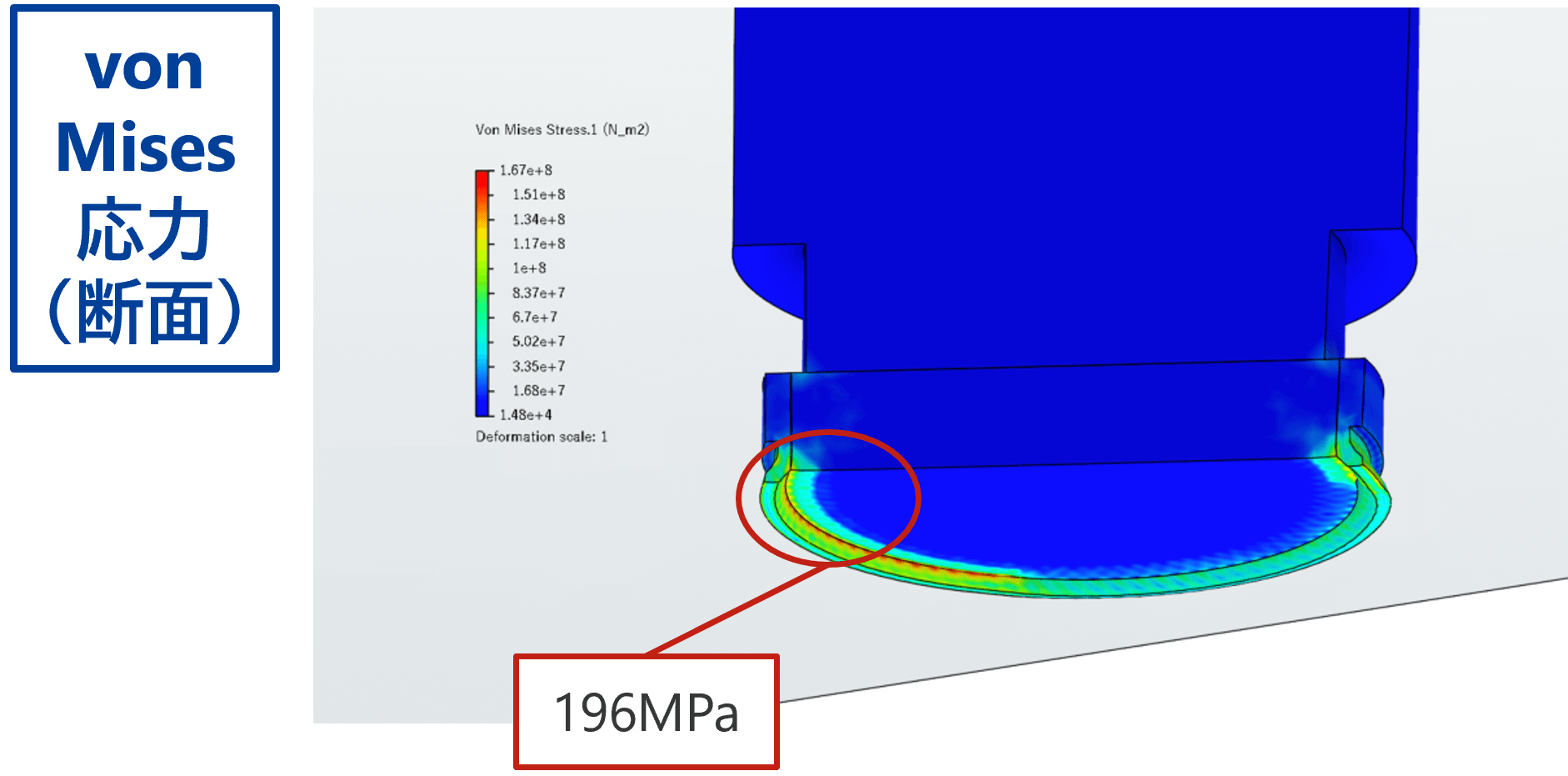

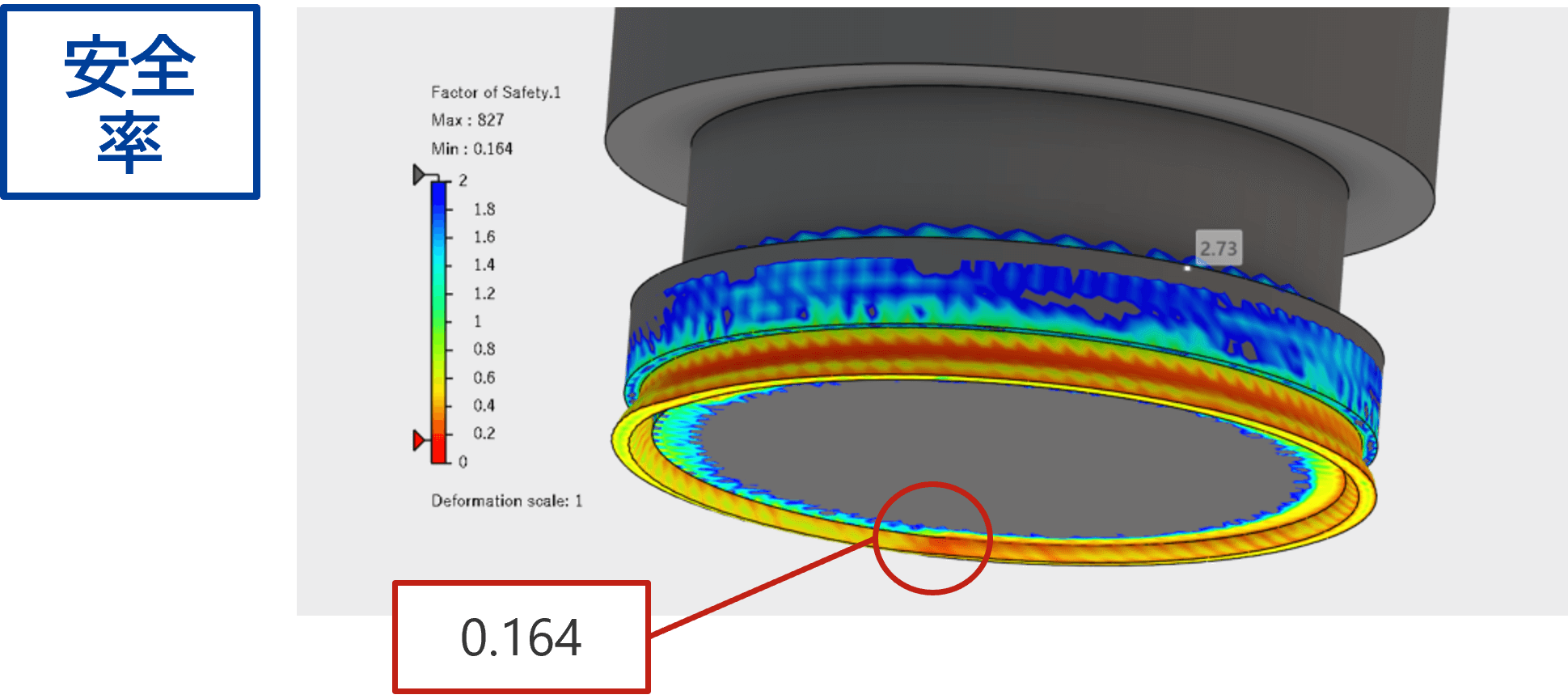

斜め衝突、前面衝突、後面衝突において、衝突期間(0.01秒)における最大応力、変形、安全率は以下の通りです。

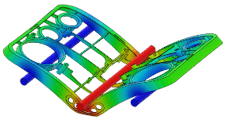

■ 斜め衝突

|

|

|

|

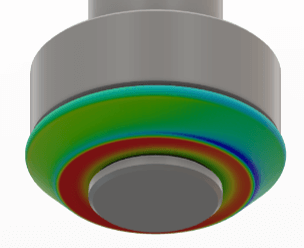

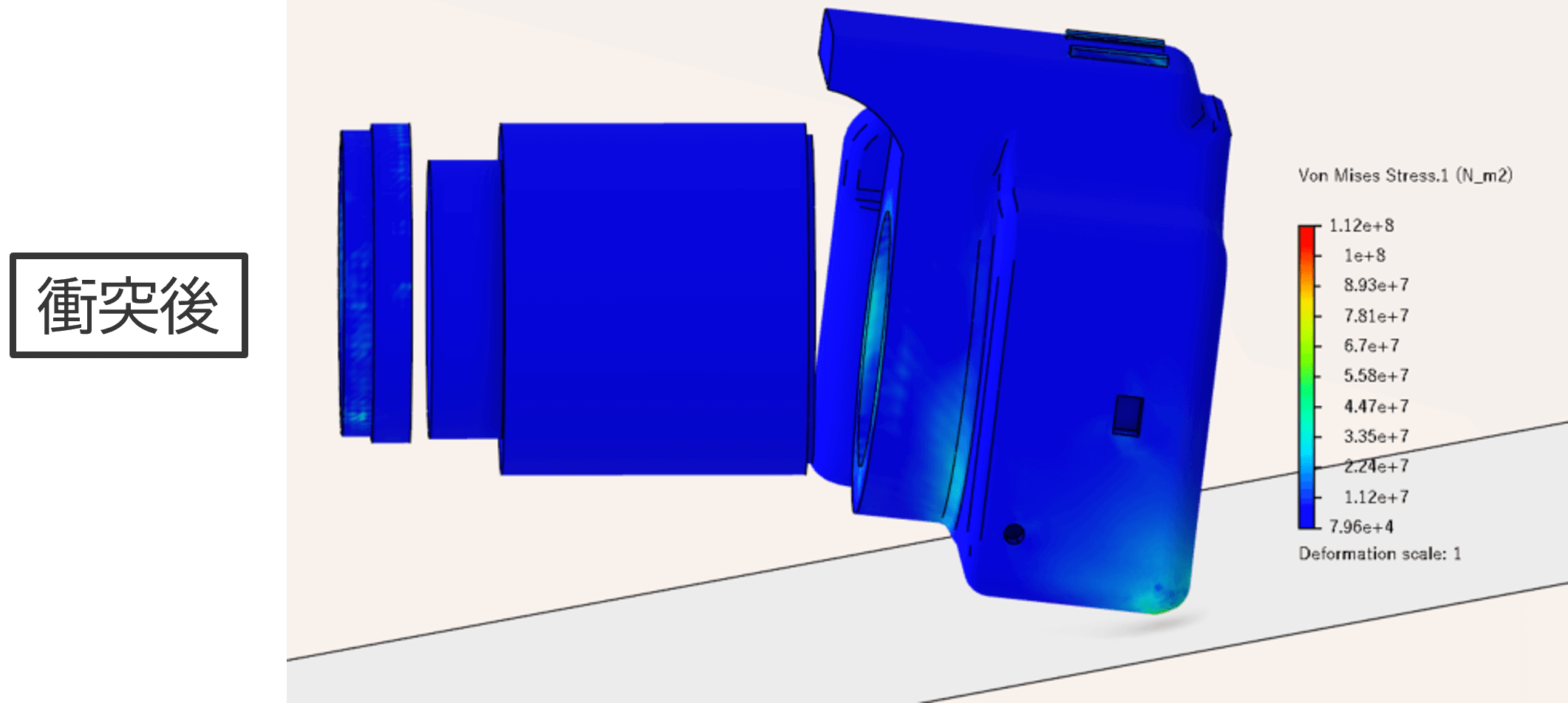

最後のシミュレーションでは、接触強度を定義するために接触プロパティを使用します。

意図的に、接触の強度を比較的弱く設定し、接触分離が発生するかどうかを確認します。

モデルには3つの接触点があります

1.カメラ本体とレンズ本体との間

2.レンズ本体とレンズ先端との間

3.レンズ先端とレンズリングとの間

3つの接触のうち、1と2が分離し、3はそのまま残ります。

|

|

カメラが日常的に使用される高さから落ちた際の挙動を解析しました。

本解析によって、「地面にぶつかった際の応力とひずみ」「落下による塑性変形」「衝突による接触分離」の結果が得られました。

陽解法と陰解法はそれぞれメリットとデメリットがあります。問題に応じて使い分けることが大事です。収束の難しい問題では陽解法の活用がおすすめです。

・Structural Mechanics Engineer | クラウド型 構造解析ソリューション

https://www.sbd.jp/products/3dexperience-works-kozo.html

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日