以前、3種類の非線形(【構造】ひろこの部屋Vol.8)を紹介しました。

今回はこのうちの幾何学非線形解析について紹介します。

COLUMN

技術コラム

【構造】ひろこの部屋vol.10 目に見える変形はご用心

線形静解析で計算が行われる仕組み

まず、静解析の計算が行われる仕組みについて確認をしましょう。

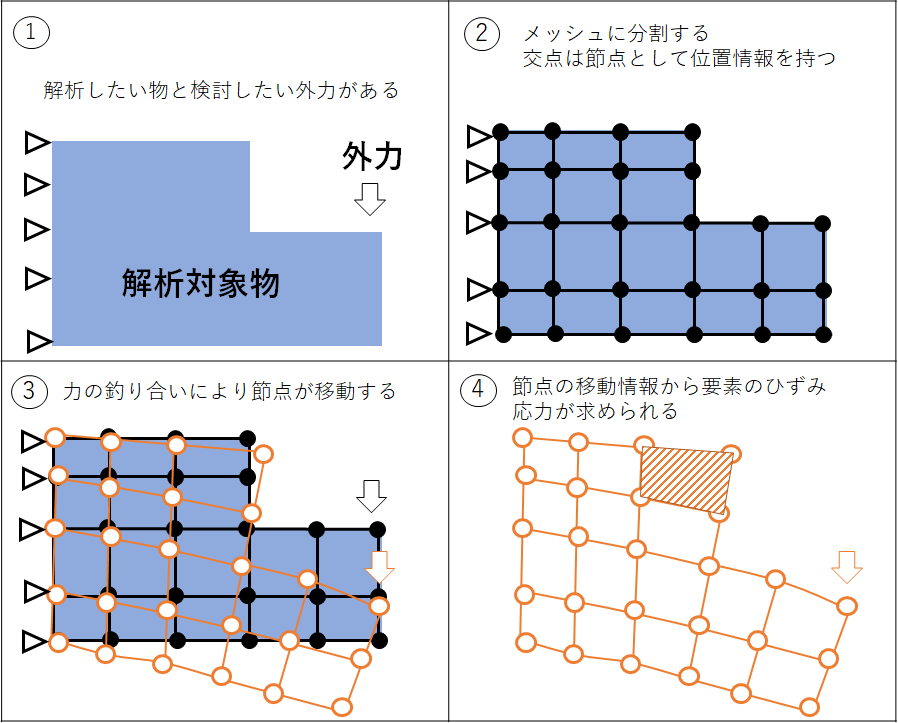

1.まず、解析の対象物や固定方法、外力の掛かり方などを整理します。

2.解析対象物を計算できる要素の単位(メッシュ)に分割します。

この時、要素のつなぎ目(節点)は位置情報(座標)が割り振られます。

3.固定方法や外力により力の釣り合い位置に節点が移動します。

4.節点の位置情報から各要素の変形度合い(ひずみ)や内力(応力)が計算されます。

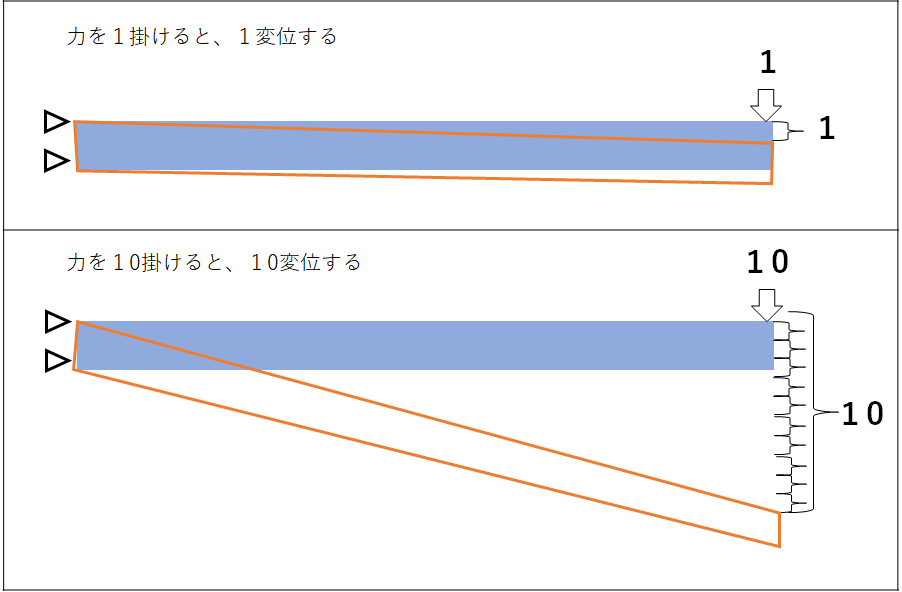

合わせて線形の前提条件も確認しましょう。線形解析では1の力に対して1の変位があった場合、力を10倍すると変位も10倍になります。

ここで下の図をじっくり確認してください。変形後に対象物が伸びたような、違和感がありませんか?

実際の変形と非線形解析の仕組み

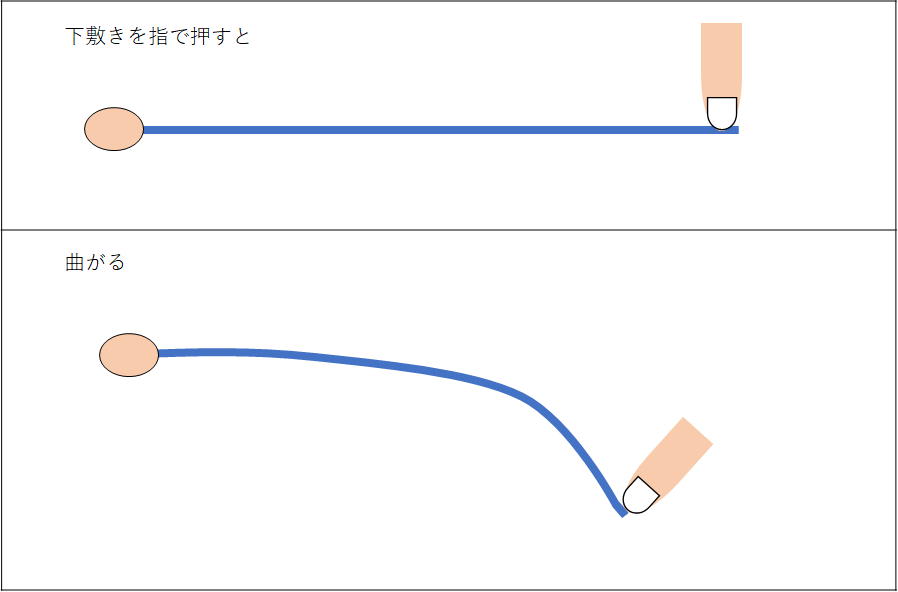

違和感の正体を確認するため、下敷きなど薄くて曲げやすいものを想像してください。

片手で端を持ち、もう一方の手で下向きに下敷きを押します。すると下敷きは弧を描き曲がります。さらに変形した状態を保つ力は最初の向きと違い、弧の接線に垂直な方向に変わります。つまり、力を掛けている手の位置や力の向きは下敷きの変形に合わせて変化するのです。イメージが湧かない方は実際にやってみましょう!

変形が小さい場合、荷重位置や荷重方向の変化は無視できるほど小さく、問題にはなりません。しかし下敷きを曲げるように目に見えるほど変形する場合は、変形前の形状情報だけではなく、計算の途中で節点位置や荷重情報を更新する必要があります。

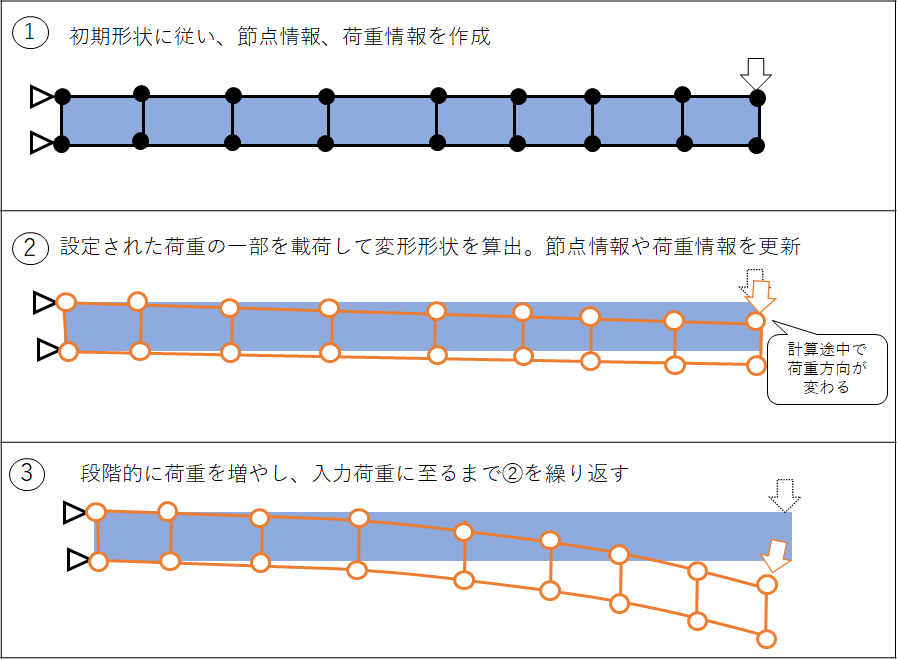

幾何学非線形解析ではこのような状況を踏まえ、荷重を少しずつ加えながら形状の変化と力の向きを随時更新しています。

線形解析と非線形解析の切り替え目安の一つは変形が目視で確認できるかどうかです。

変形が目で見てわかるような場合は非線形の計算手法も合わせて行い、線形解析と結果に違いが出るか確かめてみてください。結果が大きく異なる場合は、非線形解析が必要な検証内容と判断できます。

最後に

ソフトウェアによっては大きな変形が予測されるとメッセージで非線形解析(大変位オプション)の利用を促すものがあります。予め変形量が大きいと分かっている場合は、メッセージに従い非線形計算に切り替えて結構です。しかし、拘束不足など人的エラーが要因となり予期せぬ変位が発生している可能性も考えられます。まずは線形解析を行い、人的エラーが無いか確認することをお勧めいたします。人的エラーのために非線形解析に誘導され長い計算時間を無駄にしたときのダメージは大きいので。

[From H. Horiuchi]

第1・第3木曜日配信!

SBDメールマガジンより、

最新の技術コラムをお届けします。

Analysis Case

解析事例

Analysis Case

解析事例

解析事例

Topics

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日

Topics

トピックス

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日